定年後は雇われずのんびり過ごしたいと思うか、自分の経験を生かしたい、極端に言うとどちらかだと思いますがここでは、定年後に起業してみる方へ、「働く」ことは、必ずしも「会社に勤める」ことだけではないはず。もう一つ、「独立自営・起業」という道もある。現在では、定年後の「起業」(復業)にも様々な手段や

-

下記の様に補助金が用意されています。

-

どこかに「もう人に使われたくない」と思う気持ちがあるなら、自分のアイデアを、自分の力とやり方で、誰にも邪魔されずにやってみるというのも悪くない。定年後の起業の可能性について探っていくことにしよう。

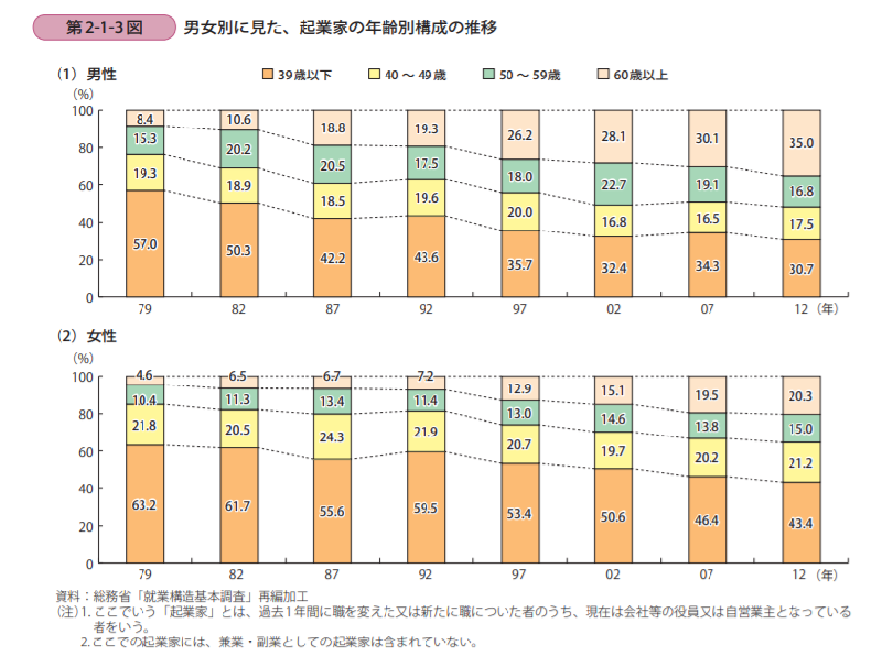

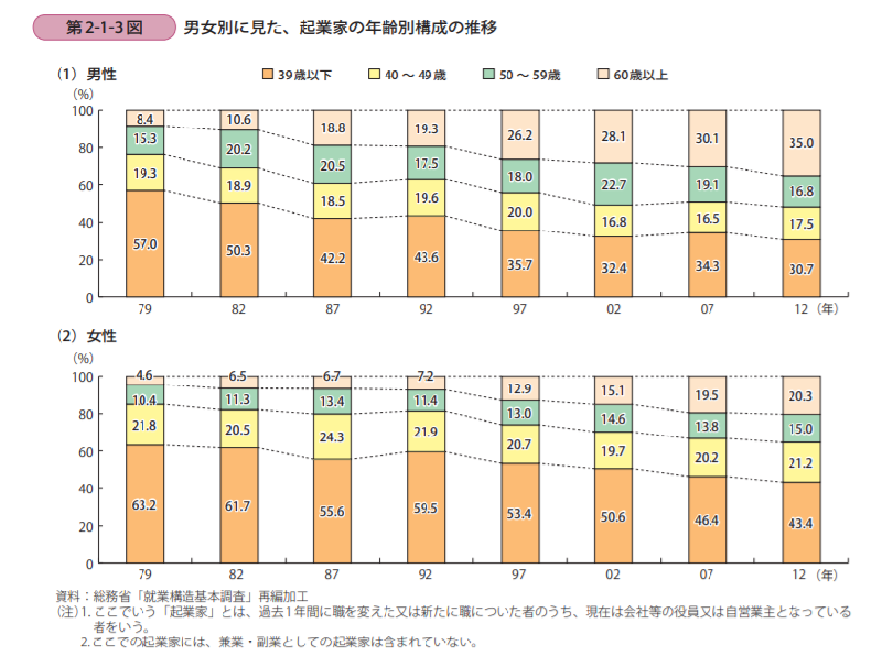

中小企業白書による起業家の年齢構成の推移をみると、近年、起業数は減ってはいるが、60歳代の起業家の増加傾向がみられるようです

- ●「起業」の道を選ぶ人

-

起業・・・。誰しも、人に使われることなく、自分の思い通りに仕事ができるなら、その方がいいと思うに違いない。もちろん、成功するとは限らない。失敗した時のことを考えると、とても、そんな度胸はないというのが大半だ。だから、「雇われて働く」ことを選ぶ。

では、どんな人たちが独立を果たしているのだろうか。今まで多くのリタイア世代に接してきた経験からいえば、定年前後の独立・企業組には、大きく分けて次の3つのようなタイプがある。。

- 早めに会社に見切りをつけて、現役時代から着々と定年後の独立・起業の準備を始める人。案外、会社では優秀と見なされ、それなりの地位にあった人が多い。会社の現状と自分の将来を冷静に分析し、再雇用を選ばなかった人たちだ。リストラや成果主義などのデメリットも見てきたことで、会社との距離感を感じている人もいる。

- 定年制度に不満や不安が大きく、自分はまだこの会社に貢献できると思っている。いわゆる再雇用熱望組だが、なんらかの事情で、希望通りの職場に採用されず、その思いを起業に向ける。準備不足もあって、なかなか軌道に乗せるのは難しいが、悔しさをバネにがんばっている人。

- いったん再雇用などを経験してから、起業の道を選んだ人。定年直後は再雇用されたことの喜びで張り切っていたが、決して今まで通りに働けることではなかったという現実に直面。やはり自分の道を行くのが正しいと思い直す。新しい道を模索しながら進むタイプ。

- ●定年後の起業の形はざまざま

-

起業する人のタイプが様々なら、起業スタイルもいろいろだ。リタイア後の起業としてもっとも可能性の高いのは、一人ビジネスである。起業というと、つい大きな構想を抱きがちだが、退職金をつぎ込んだり、莫大な借金をしたりまでの大きな賭けはお勧めしない。まずは、ローリスク、ローリターンの一人ビジネスから始めではどうだろうか。

起業の方法としては、個人として仕事をしていくか、会社(法人)を設立してやっていくかの2通りがある。まず、個人でやっていく場合は、これも自由業か

個人事業主(自営業者)か、どちらかを決める必要がある。自由業の場合は、収入も支出もすべて個人のもので、税金も個人にかかる。

税務署や所在地の役所に開業届けを出せば、個人事業主となる。事業にかかった費用を経費として計上でき、青色申告という税制上の優遇措置を受けられる。年間300万円以上の売上げがあれば、個人事業主として登録した方がいいと言われているようだ。ちなみに、公認会計士、税理士、中小企業診断士などは法人化できないので、自由業となる。

次に、法人化だが、2006年に

「新会社法」が施行され、会社設立のハードルがずっと低くなった。

【1円の資本金でも株式会社の設立が可能に】

1円資本金会社とは、旧制度では有限会社は最低300万円、株式会社は最低1,000万円必要とされていた資本金(最低資本金制度)を、1円でもOKとするものです。実は1円資本金会社自体は、従前においても特例制度で設立が可能で、設立後5年以内に資本金を最低資本金まで引き上げるという条件で、会社を設立することが認められておりました(確認会社)。

さらに、最近は新しい分類方法も生まれている。それは、利益追求型か、社会貢献型かという分類だ。今までは利益追求型の企業が大半だった。しかし、企業の社会的責任や社会貢献という概念が浸透するようになり、利益に加え、どれだけ社会に貢献できる事業を行ったかを価値基準とする企業や組織が生まれてきている。

- ●リタイア世代にふさわしい社会貢献型起業

- さらに、最近は新しい分類方法も生まれている。それは、利益追求型か、社会貢献型かという分類だ。今までは利益追求型の企業が大半だった。しかし、企業の社会的責任や社会貢献という概念が浸透するようになり、利益に加え、どれだけ社会に貢献できる事業を行ったかを価値基準とする企業や組織が生まれてきている。

リタイア世代には、ぜひ、社会貢献型の起業を目指してほしい。再就職であれ、起業であれ、定年後に働くということは、金銭的な面だけでなく、自分はまだ社会に必要とされている、役に立つ人間だということの証を求める気持ちがあるはず。であれば、今まで培った経験やスキルを社会に役立てる、還元するという視点は重要だ。リタイア世代に最もふさわしいのは、利益を上げつつ社会に寄与できる事業である。

社会貢献型の事業を行う人を「社会起業家(ソーシャル・アントレプレナー)」と呼び、その事業を「ソーシャルビジネス」という。介護や福祉、生涯教育、街づくり・町おこし、環境保全などの問題に取り組み、解決を図る仕事だ。もちろん、ビジネスであるからには収益をあげ、事業の継続性を確保しなければならない。

ソーシャルビジネスの形態としては、株式会社、NPO(特定非営利活動)法人、働き手自らが出資して経営を行うワーカーズ・コレクティブ、ワーカーズコープなどがある。中でも、地域性の高い活動は「コミュニティ・ビジネス」と呼ばれる。

- ●中高年起業の実態

-

起業家の年齢構成の推移によれば、

60歳以上の起業家の割合は、1979 年以降男女共に増加傾向にあることが分かる。

そして、男性は農林漁業といった一次産業や、建設業の割合が女性に比べて高い。、男性起業家の平

均年齢は、39.7歳から 49.7歳へ 10歳と男性全体平均を上回るペースで起業家の平均年齢が上昇している。

開業時の税務上の手続きについて

開業時の税務上の手続きについて 創業準備のチェックポイントや創業計画書の事例が入った“創業応援セット

創業準備のチェックポイントや創業計画書の事例が入った“創業応援セット 70歳まで働くには 必要とされる人はどこが違う

70歳まで働くには 必要とされる人はどこが違う 定年延長やめときゃ良かった 契約破りの末路

定年延長やめときゃ良かった 契約破りの末路

私たちは日本と世界の全ての人々に希望と未来がもたらされることを目標に活動します。あらゆる違いを越えた場づくり、輝くイノベーションをもたらす人材の育成と助言、そして情報リテラシーの研究開発と普及を行います

私たちは日本と世界の全ての人々に希望と未来がもたらされることを目標に活動します。あらゆる違いを越えた場づくり、輝くイノベーションをもたらす人材の育成と助言、そして情報リテラシーの研究開発と普及を行います