シニアで楽しく過ごすには

シニアに対する「3K」

シニアに対する「3K」とは、“健康”、“気配り”、“気づき”という事らしい。「健康」は最も関心度が高いテーマだ。人生100年時代を迎え、心身両面の健康を維持したいという思いはこれまで以上に強くなっている。アクティブなシニアも、未病に悩むシニアも、健康への欲求は総じて高い。(このページの制作者はページを作ったときは50代、今は70代になりました)

第2節 高齢期の暮らしの動向より

第2節 高齢期の暮らしの動向より

(1) 労働力人口に占める65歳以上の者の比率は上昇傾向

令和6年の労働力人口は、6,957万人であった。労働力人口のうち65~69歳の者は400万人、70歳以上の者は546万人であり、労働力人口総数に占める65歳以上の者の割合は13.6%と長期的には上昇傾向にある(図1-2-1-1)。

第2節 高齢期の暮らしの動向(1)より抜粋

(4) 高齢者世帯の所得はその他の世帯平均と比べて低い

高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯)の平均所得金額(令和4年の1年間の所得)は304.9万円で、その他の世帯(656.0万円)の約5割となっている。

なお、等価可処分所得(注4)を平均金額で見ると、高齢者世帯は221.1万円となっており、その他の世帯(325.9万円)の約7割となっている(表1-2-1-11)。

| 区分 | 平均所得金額 (平均世帯人員) |

平均等価可処分 所得金額 |

|---|---|---|

| 高齢者世帯 | 304.9万円 (1.54) | 221.1万円 |

| その他の世帯 | 656.0万円 (2.62) | 325.9万円 |

| 全世帯 | (2.22) | 295.9万円 |

| 資料:厚生労働省「国民生活基礎調査」(令和5年)(同調査における令和4年1年間の所得) | ||

| (注1)高齢者世帯とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。 | ||

| (注2)その他の世帯とは、全世帯から高齢者世帯と母子世帯を除いた世帯をいう。 | ||

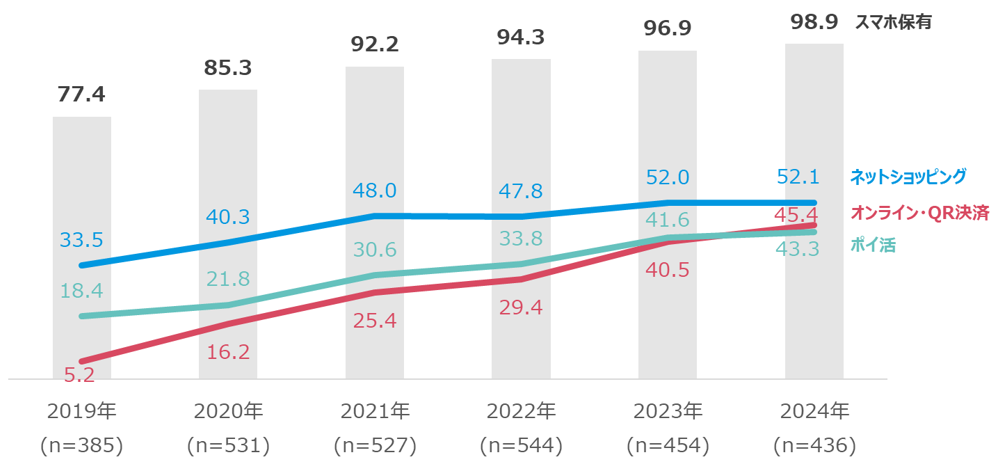

バイタリティ溢れる “令和シニア”の進化は止まらない。シニア世代のお買い物にも変化が。物価高や円安などの影響で、家計にもダメージが大きかった2024年。普段のお買い物の中でも「いかに得をするか」が重要になった年でした。そんな中、シニア世代のお買い物にも変化が。キャッシュレス決済やポイント活用など、少しでもお得になるようなサービスの利用人口が増加し、デジタル化の動きが活発になりました。キャッシュレス決済やポイント活用など、少しでもお得になるようなサービスの利用人口が増加し、デジタル化の動きが活発になりました。

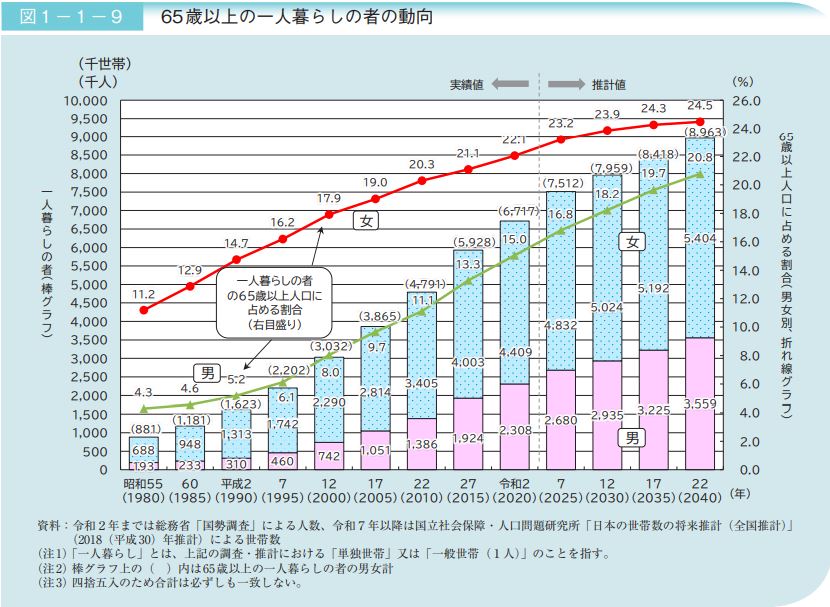

65歳以上の一人暮らしの者は男女ともに増

加傾向にあり、昭和55年には65歳以上の男女

それぞれの人口に占める割合は男性4.3%、女

性11.2% で あ っ た が、 令 和 2 年 に は 男 性

15.0%、女性22.1%となっている

上記資料より

就業の状況について(1)収入を伴う仕事をしている人の割合について全国の60歳以上の男女に現在の就業状況を聞いたところ、「現在、定期的に収入を伴う仕事をしている」又は「現在、不定期ではあるが、収入を伴う仕事をしている」と回答した割合(仕事をしている割合)は4割を超えており、「令和元年度高齢者の経済生活に関する調査」(以下この節において「前回調査」という。)時と比較して上昇している(図1-3-1)。なお、65歳以上について見ると、定期・不定期合わせて「仕事をしている」と回答した割合は35.6%となっている。性・年代別で見ると、男女共に、年代が高くなるほど仕事をしている割合が低下している。また、仕事をしている割合は各年代において男性の方が高い

登山ツアー・山登りの旅ならクラブツーリズム。初心者から経験者向けまで多彩なラインナップをご用意!気軽な日帰り登山、全国の名峰登頂ツアー、テーマのあるシリーズ企画など、あなたに合った旅がきっと見つかります。お一人参加も大歓迎!

エイジマネジメント 生涯現役へ個人と企業ができること

エイジマネジメント 生涯現役へ個人と企業ができること

団塊世代を含む中高年のIJUターンをサポートし、地域の活性化をはかるNPO法人団体「ふるさと回帰支援センター」です

団塊世代を含む中高年のIJUターンをサポートし、地域の活性化をはかるNPO法人団体「ふるさと回帰支援センター」です 企業への経営支援という働き方

企業への経営支援という働き方