はじめに

「リテラシー」(Literacy )とは読み書きの力を意味しますが、ここでは「コンピュータを正しく理解し、安全に使う力」を指します。スマホが普及した今でも、パソコンには特有の考え方が必要です。まずは『しくみ』と『目的を持つこと』を押さえましょう。

コンピュータとは

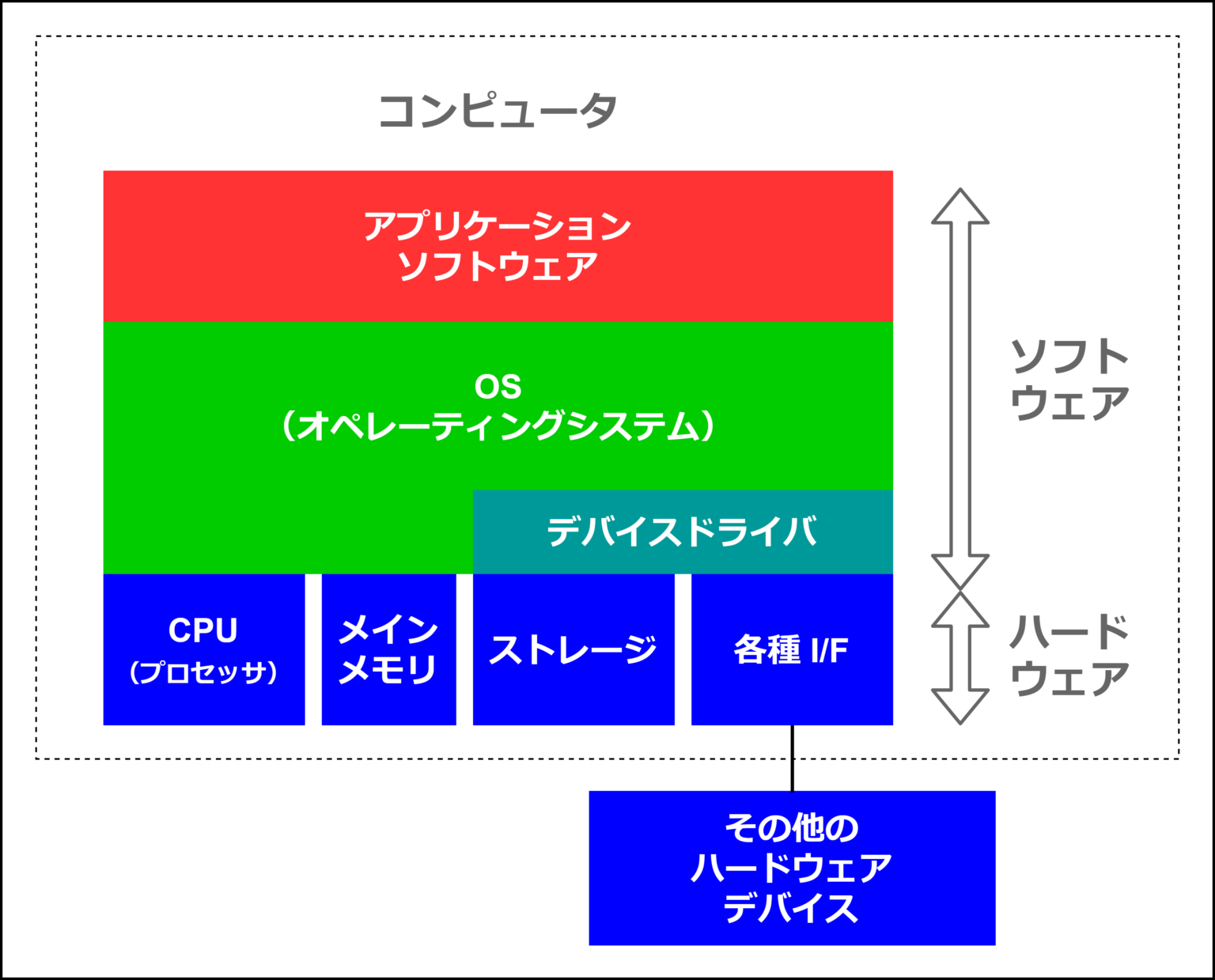

ハードウェアとソフトウェアに分割されています。

ハードウェアとソフトウェア

ハードウェア(目に見える機械)」と「ソフト(動かすためのプログラム)」で構成されます。

- ハードウェアの主な構成要素

-

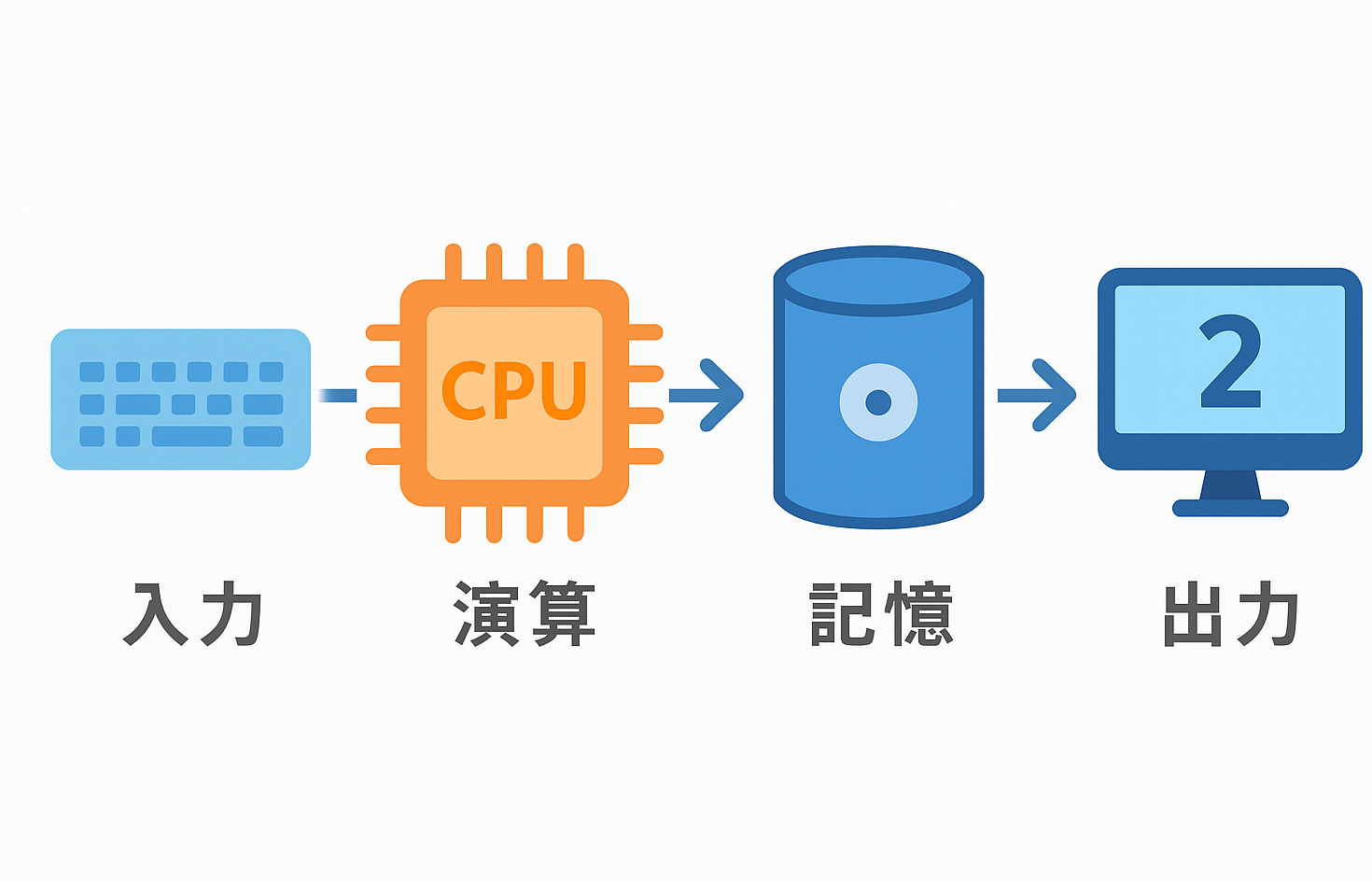

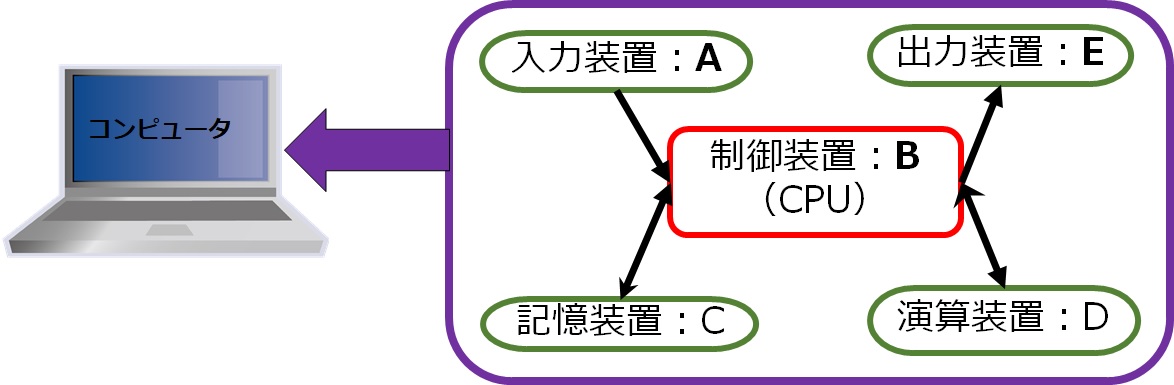

役割 名称 説明 入力 キーボード・マウス・タッチ 情報を入れる 演算 CPU(中央処理装置) 計算や判断を行う 記憶 メモリ・ストレージ(SSD/HDD) 一時・長期の保存 出力 モニター・プリンター 結果を表示する

図―1 コンピュタ動作の概念

図―2 デスクトップ コンピュタ ハードウェア概要図

図―3 ハードウェアとソフトウェアの三層構造図

Ⅱ ソフトウェアのしくみ

OS(基本ソフト)

OSはパソコンを動かす土台です。代表例:Windows 11、macOS、ChromeOS。OSはハードとアプリの間で働き、操作を助けます。

アプリケーション

目的に合わせて使うソフトです。文書作成、表計算、画像編集、オンライン会議など。近年はクラウド(ブラウザで使えるアプリ)も多くなっています。

Ⅲ コンピュータの使い方・考え方

目的を持つ

まず「何をしたいか」を決め、それに合う道具(ソフト)を選びます。目的が明確だと学習が早くなります。

データの扱い方

保存・整理・バックアップを習慣に。削除や上書きは元に戻せない場合があるので慎重に操作しましょう。

セキュリティ

- ウイルス対策ソフトの導入

- 強いパスワードと二段階認証の利用

- 定期的なバックアップ(クラウドや外付けドライブ)

Ⅳ よく使われるソフト

| ソフト | 用途 | 備考 |

|---|---|---|

| Word | 文書作成 | 書類・案内文 |

| Excel | 表計算・集計 | 家計簿や集計で便利 |

| PowerPoint / Googleスライド | プレゼン資料 | 会議や発表に使う |

| Canva / 画像編集 | 簡単なデザイン作成 | チラシやSNS用画像に便利 |

ヒント:Wordで表を作るより、Excelで集計したほうが効率的なことが多いです。目的に合わせた道具選びを意識しましょう。Word、Excelの詳細にについては右欄をご覧ください。

Ⅴ 現代のパソコン環境(2025年)

- オンライン会議:Zoom、Microsoft Teams、Google Meet が主流。カメラとマイクがあると便利。

- クラウド保存:OneDrive、Google Driveでデータを同期すると、どこからでもアクセス可能。

- ミニPCやタブレットPC:小型でも高性能。省スペースでの利用に最適。

まとめ

コンピュータを使いこなすには「基本を知る」「目的を持つ」「安全に使う」の3点がポイントです。最初はむずかしく感じるかもしれませんが、少しずつ実践すれば必ず身につきます。

ここに書いた内容は初歩中の初歩です。この事を理解した上で、 パソコンを買う前に・買った後にをご覧下さい

Zoom(オンライン会議対応)ができるパソコン

第12世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載 最大vPro® Enterprise プロセッサーを選択可能

長時間バッテリー駆動 高度なセキュリティ機能 Wi-Fi 6E対応、 5Gを選択可能

販売価格: ¥148,500

Zoom(オンライン会議対応)のソフト&パソコンの仕様(下記参照)

ノートパソコンの場合

- スピーカー/マイク:ステレオスピーカー内蔵/デジタル(クワッド)マイク内蔵(デジタルマイクの音声は、スピーカーおよびヘッドホン・ラインアウト兼用端子から直接出力できない製品もありますません。)

- Webカメラ:フルHD Webカメラ内蔵(有効画素数 約207万画素)Windows Hello対応

- が必要です。

Amazonプライベートブランド

Amazonプライベートブランド