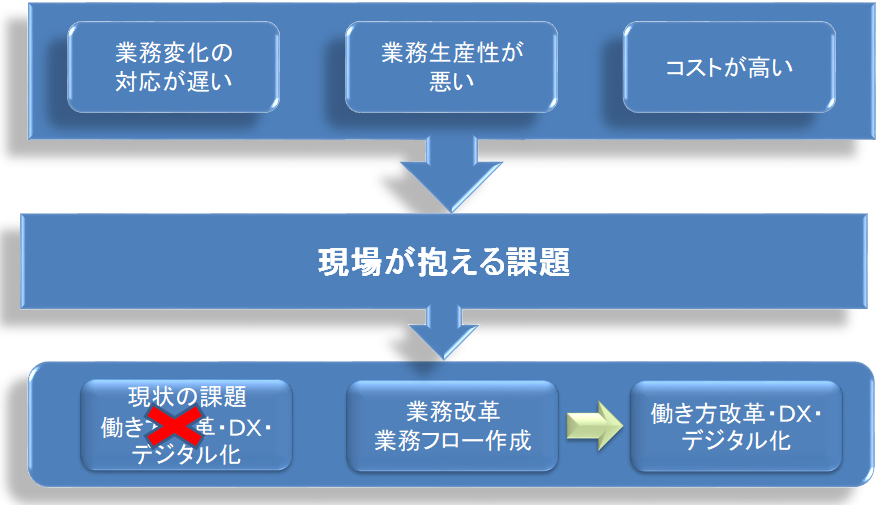

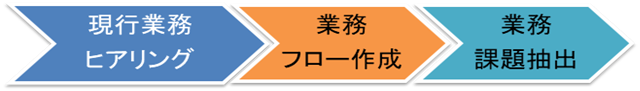

業務改革(Business Process Reengineering)、それは【業務フローの作成】というプロセスです。

こ の ペ ー ジ の 目 次

こ の ペ ー ジ の 目 次

業務改革(Business Process Reengineering, BPR)は、企業の業務プロセスを抜本的に再設計し、効率化や生産性向上を図る手法です。具体的には、以下のステップを含みます:

上記課題について、以下をじっくりとをご覧ください(上覧の目次を参照)。

「目標」と「目的」、言葉は似ているが実際の意味は異なる。両方を正しく設定して経営に活かすためにも、言葉の意味を明確に理解しておこう。

業務可視化と業務改革は、密接な関係があります。業務可視化は、業務プロセスや課題点を可視化することで、業務改革のための基盤を整えることができます。業務プロセスの可視化により、課題点やムダを見つけ出すことができます。その上で、業務改革の必要性や方向性を見いだし、具体的な改革計画を立てることができます。

業務可視化と業務改革は、互いに補完しあう関係にあります。業務可視化により、業務プロセスや課題点を把握することで、業務改革の具体的な改革計画を立てることができます。一方で、業務改革を行うことで、業務プロセスをより効率的かつ生産性の高いものに変えることができ、業務可視化の精度を向上させることができます。

「業務改革」・「業務改善」(省力化)を実施して業務の効率化を計りたいと考える企業は少なくありません。 何から手を付けてよいのやらと悩むこともあると思います。

業務改革により、コスト削減や効率化が可能となります。例えば、無駄な作業や手順を削減し、生産性を向上させることができます。また、業務プロセスの自動化やITシステムの導入により、人的ミスを減らし、効率化を図ることができます。

業務改革により、品質の向上が可能となります。例えば、品質管理システムの導入や業務プロセスの改善により、品質の均一化や改善が可能となります。

業務改革により、顧客満足度の向上が可能となります。例えば、顧客ニーズに合わせた製品・サービスの提供や、顧客からの問い合わせ対応の迅速化・品質向上などが考えられます。

業務改革により、リスク低減が可能となります。例えば、業務プロセスの再設計や内部統制の強化により、不正行為や誤操作のリスクを低減することができます。

業務改革により、組織の変革や成長が可能となります。例えば、業務プロセスの見直しにより、新たな事業展開や新規顧客の獲得が可能となる場合があります。また、組織の成長に必要な人材の育成や組織風土の改善にもつながります。

以上のように、業務改革は、企業の持続的な成長や競争力を維持するために必要不可欠なものです。

業務の属人化とは、特定の業務が特定の個人に依存している状態を指します。これが起こると、その個人が不在の場合に業務が滞るリスクがあります。以下に業務の属人化を解消するための具体的な方法を紹介します。

これらの方法を組み合わせることで、業務の属人化を効果的に解消し、組織全体の生産性と安定性を向上させることができます。

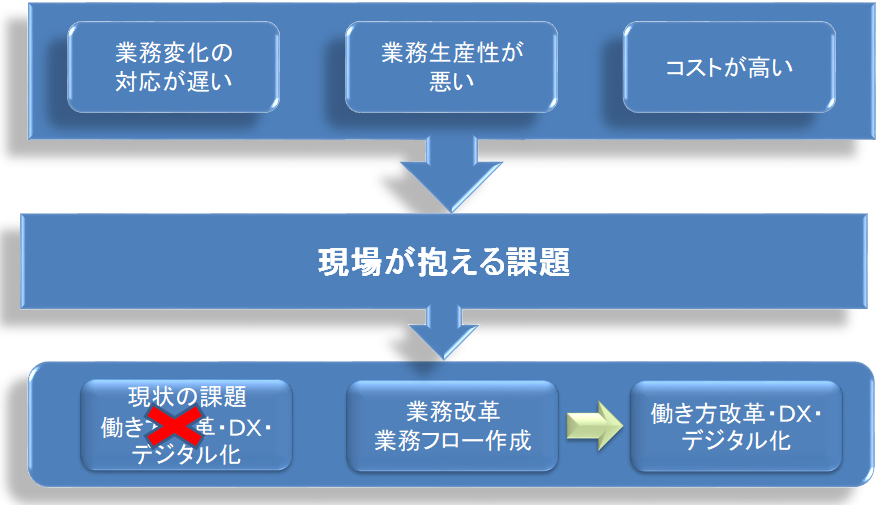

2018年版中小企業白書・小規模企業白書概要では

現状の「業務を見直して」業務を効率化することに成功すれば、時間の余裕を生み出すなど、事業の円滑な運営に寄与するものと期待される。

IT導入等を行う上でも、業務プロセス(業務フロー)の見直しは「生産性向上の大前提」となっています。下記資料は5年ほど前のものですが、現在、業務プロセス(業務フロー)の見直しはが高まっています。不要業務や重複業務の見直し及び業務の簡素化を行うことで、従業員に余剰時間が生まれ、業務負担の軽減に寄与するものと推察される。さらに、業務の見える化により、今まで継続してきてはいたものの実は形骸化していたような不要業務の発見等につながっているものと考えられる。社内で属人化している業務等についてマニュアル化を行うことで、誰でも手法を学び、その業務に対応できる人材を増やすことにつながるものと考えられる。また、不要業務や重複業務の見直し及び業務の簡素化を行うことで、従業員に余剰時間が生まれ、業務負担の軽減に寄与するものと推察される。さらに、業務の

見える化により、今まで継続してきてはいたものの実は形骸化していたような不要業務の発見等につながります。

図―1:業務見直しの実施有無別に見た、他の生産性向上策により労働生産性が向上した企業の割合

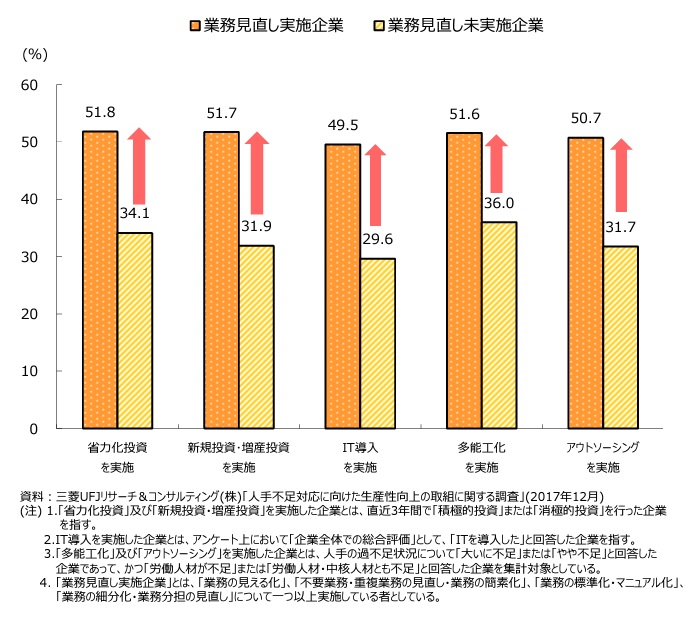

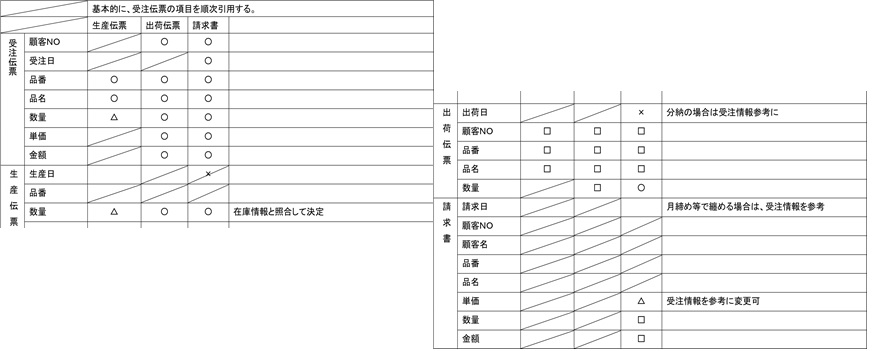

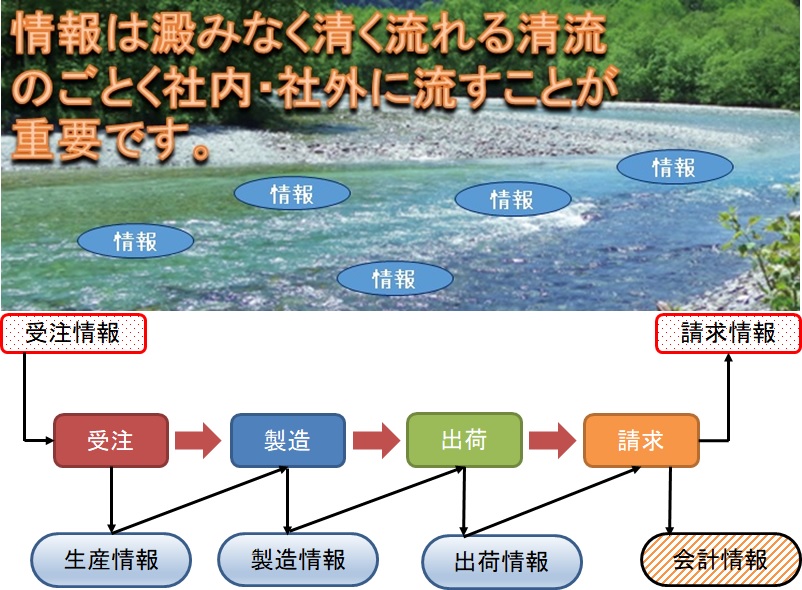

図ー2の「受注」ブロックでは、以下について整理してみる。

フローのみではなく、項目を羅列し伝票類との関連性などを表に表現します。(この作業は、b.の作業として行うのが良い)

図―2:製造業の部門展開

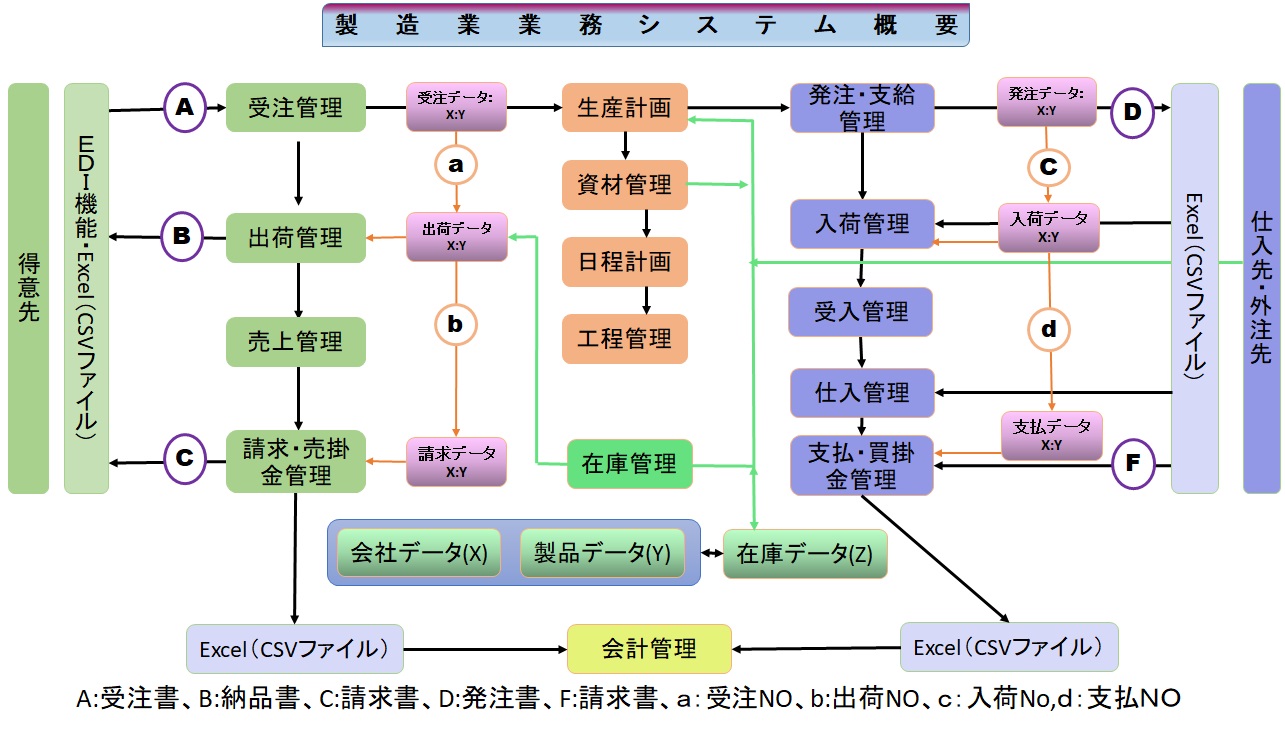

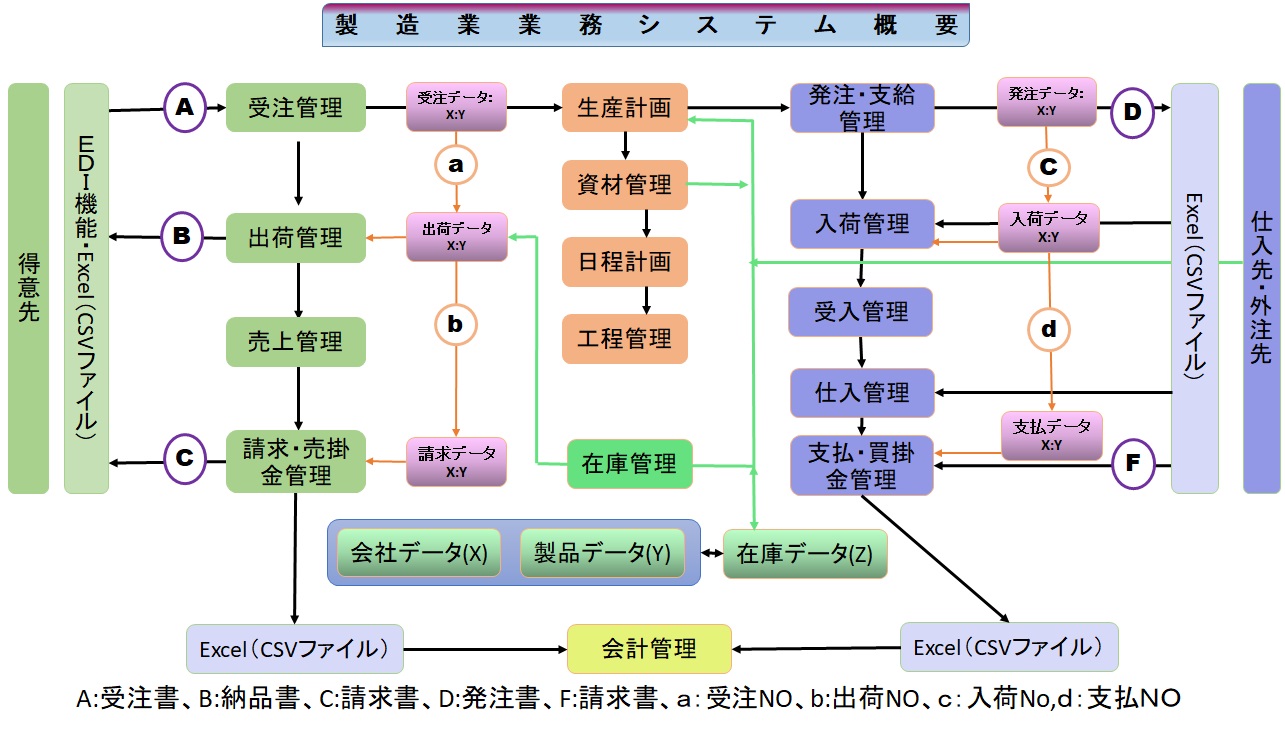

上記(図ー2)を考慮した情報処理システムの概要は

図―3:製造業データ連携

図―3の参考資料ダウンロード

生産管理システムを導入することにしても、簡単な取組として、ワード(Word)とエクセル(Excel)で事務工数半減(請求書データから売掛金データに変換)にトライしてみる、あるいは、情報(データ)の共有化を行い、事務工数の半減を行うことも可能です、下記をご覧ください。

会計処理データで在庫管理を行うや

生産管理システムと会計管理システムとのデータ連携。など方法があります。

よく見られる傾向として、各部門の要求に従うがまま、継ぎ接ぎだらけのシステムを構築しても、ただの「業務のコンピュータ化(自動化)」であり、「IT」化とは言えません。

最初から、図ー2ができさらに図ー3への展開はズームスにはいきません、組織が大きければ大きいほど、スッキリとした図にはなりません

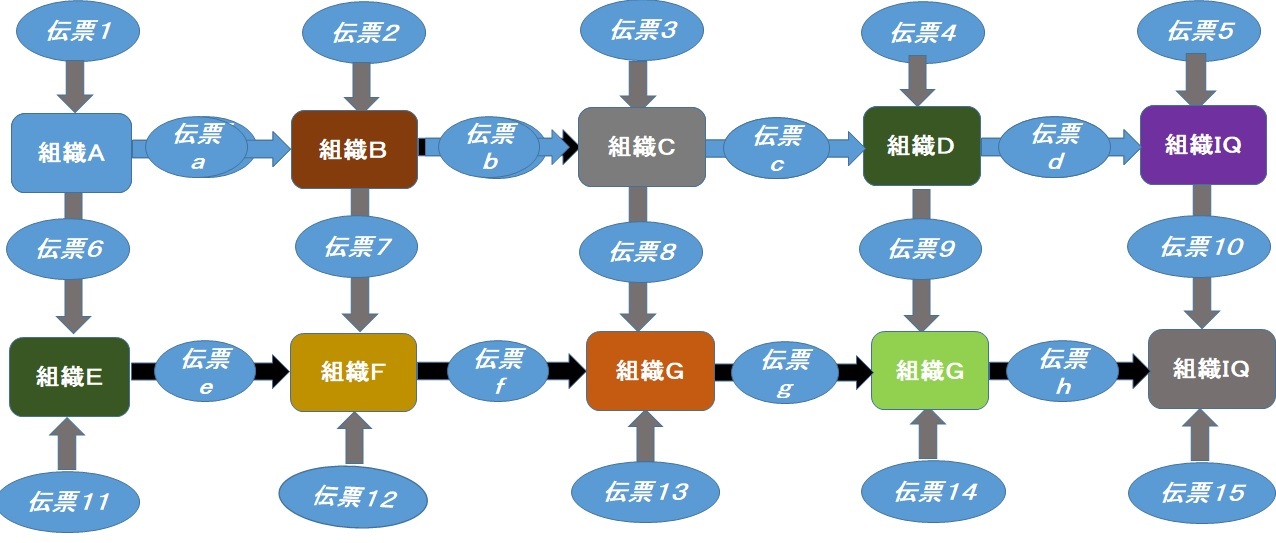

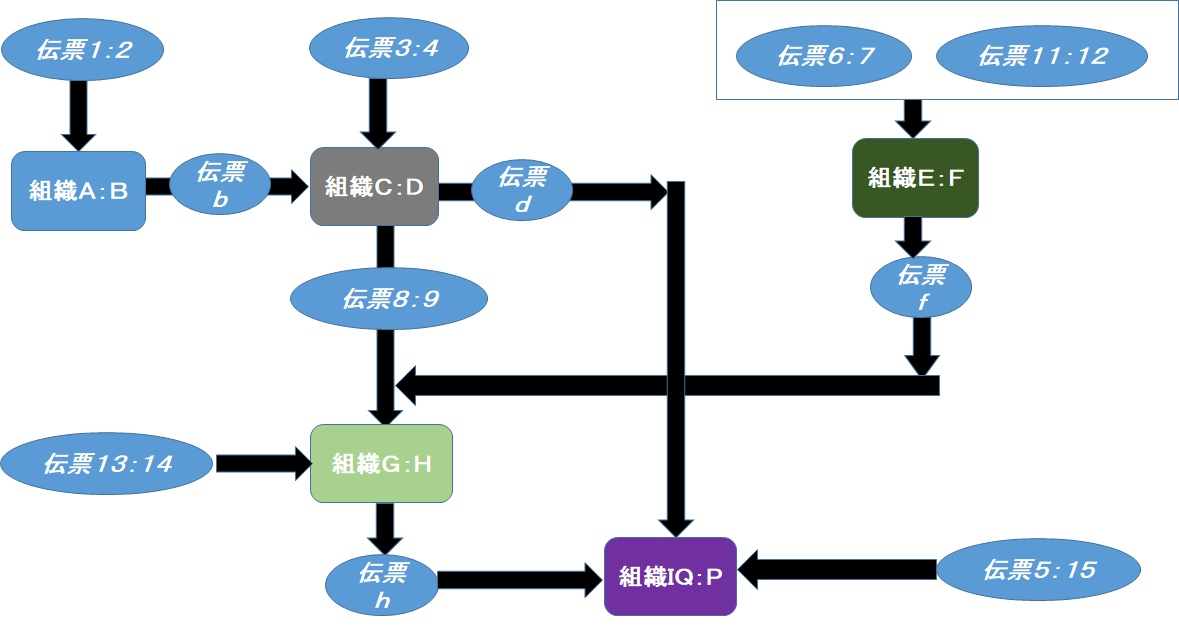

図―4:組織とデータの例

図―4はページ作成者が部署を増やして作成したものですが部署や伝票の数が多いと一覧性のある業務フローにはなりません、そのような場合は、部署をまとめたりしてブロック区化するのも一手段です。ただし、入出力される伝票は必ず記入することが良いと考えます。

図―5:業務フロ-階層化

図ー4から図ー5にすると複雑になった感がありますこの方法が良いと考えられます。

要するに最初からすべての業務・伝票を記入するのではなく、ブロック化して順次ブレークダウンして詳細化をすることが重要です(項目遷移図も同様に)。弊社が要件定義を数多く手掛けた実績よりの階層的手法です。

「図―3:製造業データ連携」では書ききれていなことがあります。「図―6:項目遷移図」の上段に“基本的に受注伝票の項目を引用する”と記入してありますが、この意味は“受注NO”を”仕入情報”、“出荷情報”、そして経理の入金情報まで連結することで、受注から入金までの様々な情報を分析することが可能となります。

例えば、受注に対して

図―6:項目遷移表

業務可視化を目的として、業務フローの作成を行ったと思いますが、企業は常に変化しています、変化に対応するために、

PDCA(Plan:計画する、Do:実行する、Check:評価する、Action:改善する)を回す事が重要です。そして

業務一覧表を作ることをお勧めします。また、新人研修用に使用することで業務の把握が早くなります。

図―7:業務一覧表

「経費精算」では以下のようなワークフローが想定されます。

上記、図ー3、図-6を参考に

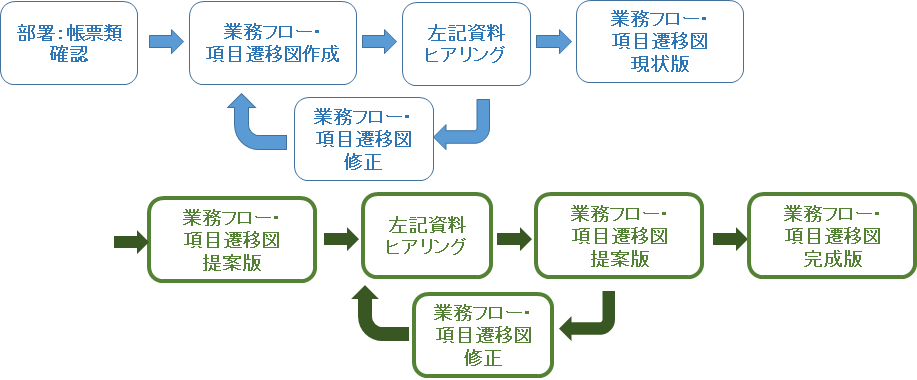

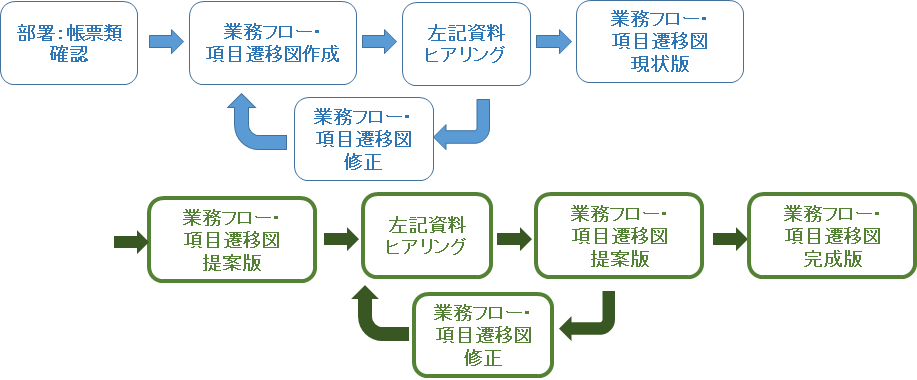

図―8:業務フロー」作成 支援手順

弊社は、ある製造業においてERPシステムの運用管理を顧問として10年間担当していました。最初に取り組んだのは、その企業の情報の流れや社員の役割を把握するための「業務可視化」でした。この取り組みの目的は、ERPシステムを正しく運用し、情報を適切に活用することでした。

当時は「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉はありませんでしたが、業務可視化を実施することで、ERPシステムの効果的な運用を実現しました。その大きな成果の一例として、棚卸し作業の効率化があります。詳細はこちらをご覧ください。

「ワークフロー」は「ワークフローシステム」と混同されて使用される方もいます、「業務フロー」をカタカナ語が

好きなSEが使用することもあるようです。

「ワークフローシステム」はコンピュータシステムです、内容は「業務フロー」をコンピュータ上に定義して各業務プロセスを管理するシステムです。このようなシステムは高額で、小規模企業には不向きです、「ワークフローシステム」を使用してメリットがあるのは、300人以上従業員がいて、部署も5か所以上ほどですと効果があるでしょう。

業務可視化とプロセスマイニングの要点の違い:

図―9:業務可視化とプロセスマイニング

pr

図―10 製造業 業務大別

図―3をべ-スに情報処理システムの導入のステップは表―1のようになります

| 情報処理システム導入支援の全体像 | ||

| 実施ステップ | 弊社のアクション | 1 | 【見える化】現状・問題の見える化と課題の特定を行う。 |

●お困りごとの見える化 お客様の抱えるお困りごとがビジネス用アプリで解決可能かどうかを確認していく。 |

| 2 | ●現状の課題の見える化 お客様の課題を明確にするため、お客様の業務の現状を確認する。お困りごとに関連した業務の詳細と業務量を把握し、また、業務のどのような点に負担を感じているかを明確化する。 |

|

| 3 | ●現状のIT利用状況の見える化 お客様にあったビジネス用アプリの要件を整理するため、事業者のIT利用レベルを確認する。パソコンの台数や利用スキル、ネットワークの状況、現状利用しているシステムを明らかにする。 |

|

| 4 | 【導入する】 情報処理システムを解決策として導入する。 参考:

中小機構が提供する、IT導入に活用でIT導入に活用できるツールを集めたポータルサイト「ITプラットフォーム」 |

●有効性の高いビジネス用アプリを探す

|

| 5 | ●情報処理システムの提示 情報処理システムの基本情報を比較した後、実際に試用する。無料で試用できるものを優先的に促すことで、使い易さや機能・導入の負担を確認できる。提供事業者の導入サポート体制についても確認し、最終的にビジネス用アプリを選定してもらう。 |

|

| 6 | ●フォローアップ 情報処理システムが実際に課題解決に寄与しているかを評価する。 |

|

表―1 情報処理システム導入支援の全体像

図―11 情報処理コンサルティング 大別

図―12 IT導入補助金概要

図―13 IT導入補助金手続きフロー

独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)が複数年にわたって中小企業・小規模事業者等の生産性向上を継続的に支援する「生産性革命推進事業」内の「IT導入補助金」において、デジタル化基盤導入類型(以下、「本事業」という)を設け、新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者等を支援するとともに、インボイス制度への対応も見据えつつ、企業間取引のデジタル化を強力に推進するため、「通常枠」よりも補助率を引き上げて優先的に支援する。

経済産業省は2020年12月、「DXレポート2 中間とりまとめ(概要)」を公表した。それによると、回答企業約500社のうち95%の企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)に「まったく取り組めていない」か「散発的な実施にとどまっている」状況にあるという。さらに同レポートでは、企業が直ちに取り組むべきアクションの1つとして「業務プロセスのデジタル化」を挙げた。 とはいえ、個々の手作業をデジタル化・自動化しても、それは部分最適にすぎない。重要なことは、組織横断型、そして取引先まで含めた業務プロセス全体のデジタル化だ。そこで不可欠なのが、BPM(Business Process Management)である。これは、上記に記載したように業務処理の流れを可視化し、問題点の分析と改善を繰り返し行うことで業務プロセス全体を最適化していく事が重要です。

情報処理学会 DX白書2023

DXを実現していく上では、デジタル技術を活用してビジネスをどのように変革するかについての経営戦略や経営者による強いコミットメント、それを実行する上でのマインドセットの変革を含めた企業組織内の仕組みや体制の構築等が不可欠である。

DXというワードが波乱する中、DX構築に先走らず、ここまで、記述した業務フロー作成(業務可視化)を行う事から。

図―14 DX概念

業務フロー=業務可視化説明pdfファイル(27ページ)ご希望の方は、下記「お問い合わせ」からご連絡下さい。件名は”業務可視化pdf“としてください。

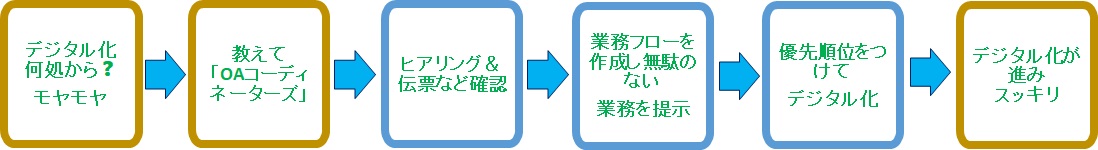

OAコーディネータズが解決します

OAコーディネータズが解決します

今が変化をチャンスに変える時です。

新たなビジネス価値の創出や働き方の変革など、そして、

既存のビジネスのあり方や

システムをさらにITにより効率化し、コスト削減や従業員の

生産性向上を進めていくことが重要です。

業務フローの作成、IT導入補助金導入、インボイス対応、電子帳簿保存法対応、DX、RPA、など無料相談実施中です、

この機会に 下さい。ご一緒に業務改革を行いましょう

下さい。ご一緒に業務改革を行いましょう

Copyright ©

OAコーディネターズ All Rights Reserved.

Copyright ©

OAコーディネターズ All Rights Reserved.