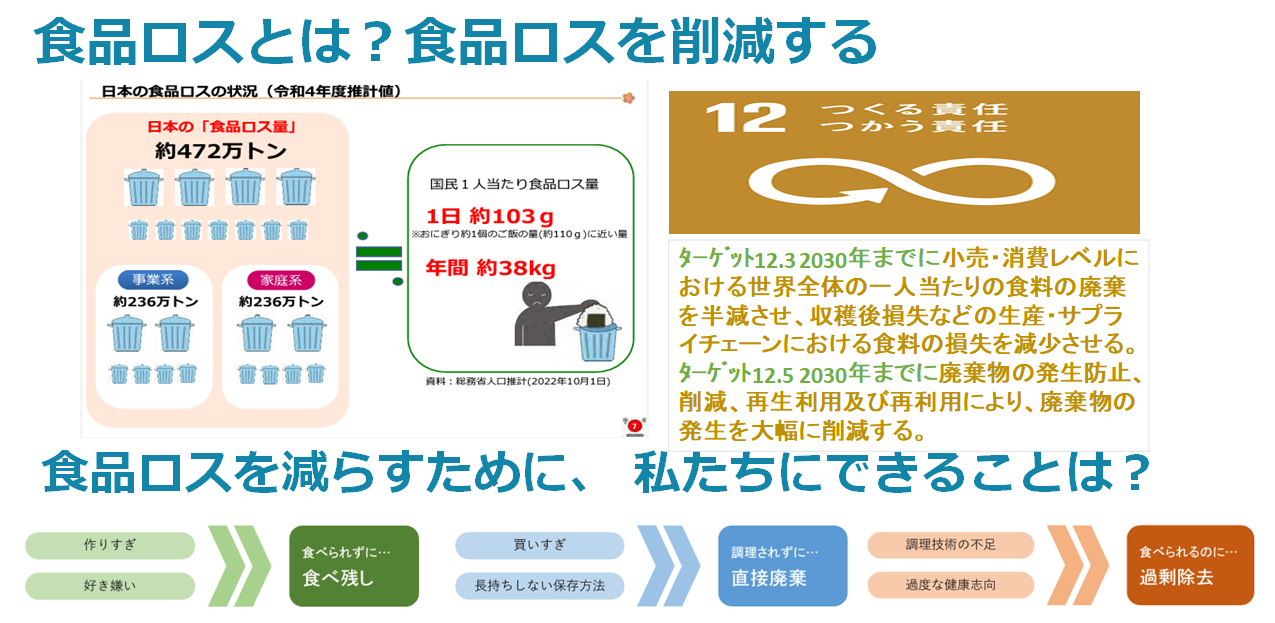

食品ロスとは?食品ロスを削減する

このページでは、食品ロスを「本来食べられたはずの食品が廃棄されること」と定義し、その原因や現状、削減に向けた取り組みについて説明しています。また、「食品ロス削減推進法」や、商慣習の見直しについても触れ、食品ロスの問題解決のために消費者や事業者ができることを促しています。さらに、期限切れの食品在庫の行方や、フードバンク活動についても紹介しています。

無駄買いに注意しましょう

食品ロスとは

食品ロス(しょくひんロス)、食料ロス(しょくりょうロス)、またはフードロス(Food loss)とは、売れ残りや食べ残し、期限切れ食品など、本来は食べることができたはずの食品が廃棄されること。 食品の廃棄や損失の原因は多様で、生産、加工、小売、消費の各段階で発生する。「日」まであると無駄な廃棄を招くので賞味期限の「年月」だけの表示が、飲料や加工食品に広がり始めている

「食べられるのに捨てる」は違法に

「食品ロス削減推進法」 政府に対して基本方針の策定を義務づけ、自治体にはそれを踏まえた削減推進計画を作るよう求める。事業者には国や自治体の施策に協力するよう求め、消費者には食べ物の買い方や調理方法を改善するなど自主的な取り組みを促す。まだ食べられる食品を、支援が必要な人に提供する 「フードバンク活動」を支援する。 「全国一斉」商慣習見直し運動について

食品ロスは何故出るのか?

食料の多くが輸入

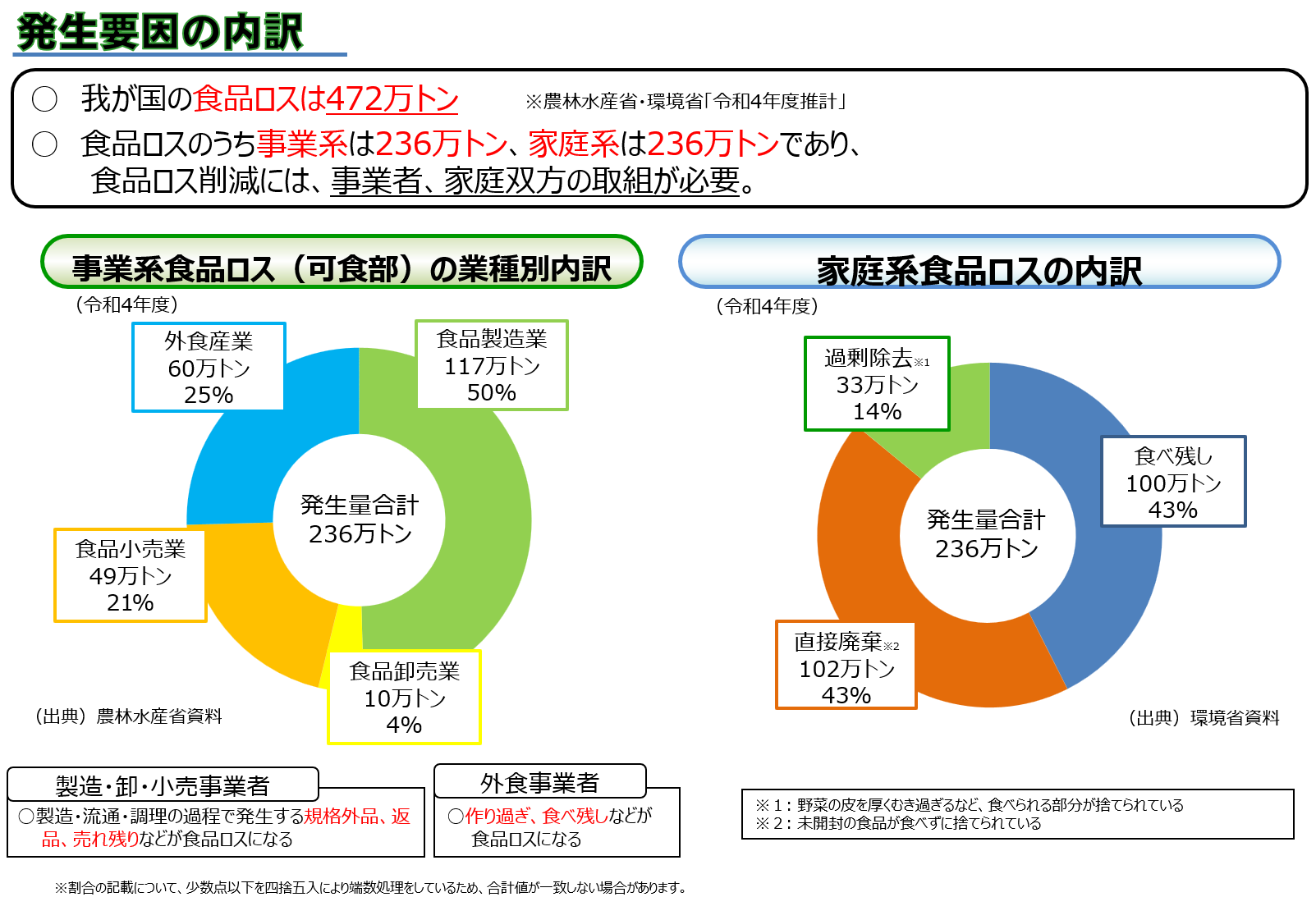

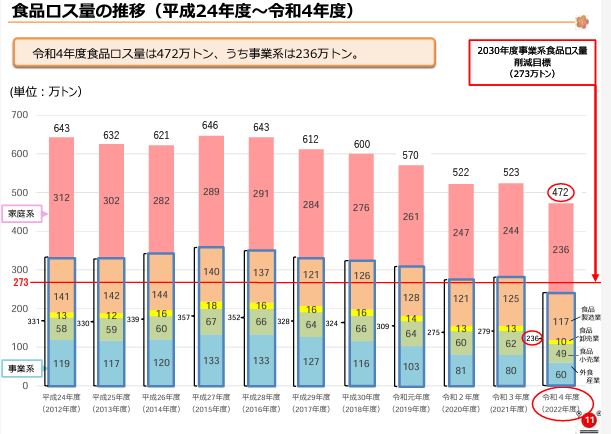

日本では、472万トン(令和4年度推計)の食品廃棄物が排出されています。そのうち、食べられるにもかかわらず捨てられる「食品ロス」と呼ばれるものは、年間約500~900万トンと推計されています。 我が国は多くの食料を輸入に頼っています。今後、私たちが安定した食生活を送るためには、食料自給率を上げて国内での供給を安定させるだけでなく、食品や食材をムダにすることなく使っていくことが大切です。

期限切れの在庫品の行方は?

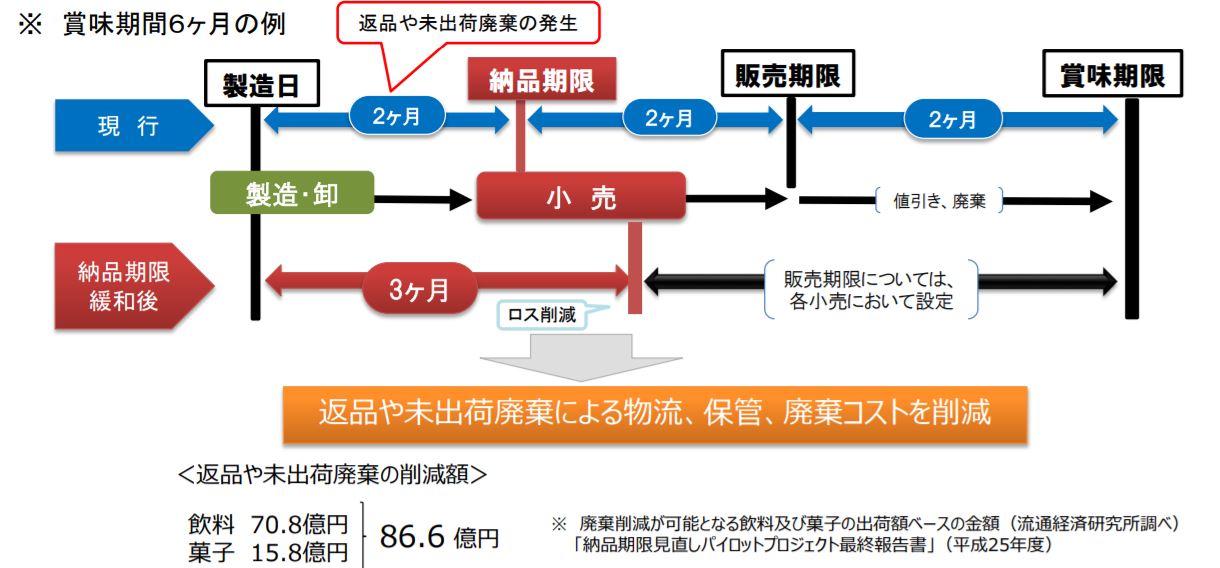

食品ロスが生まれる過程を見てみましょう。 まず、スーパーなどの小売店では、生鮮食品や弁当、惣菜などで売れ残ってしまった商品が、処分されることになります。 欠品を防ぐために多く仕入れた商品のうち、期限切れなどで販売できなくなった在庫も小売店にとっては不要品です。また、小売店が独自に定めた販売期限が切れた場合も、処分されたりメーカーに返品されたりします。

農林水産省:食品流通における「1/3ルール等の食品の商慣習の見直し」のイメージ

印刷ミス、それだけで廃棄?

食品メーカーの場合は、新商品の販売や規格が変更されたために、店頭から撤去された定番カット食品や販売期限切れとなって返品された食品です。消費者のニーズに応えて新しい商品が開発されれば、規格も変更されるでしょうし、必然的に旧タイプのパッケージ商品は返品されることになります。 また、検品のために開封した食品類は当然、販売することはできませんから、処分されますし、製造過程で発生する印刷ミスなどの規格外品も店頭には並びません。

食べ残しはどうにもならない?

レストランなどの飲食店でもっとも多い食品ロスが、客が食べ残した料理です。食べ残しは分別処理してリサイクルするにも手間がかかり、多くが廃棄されてしまいます。 また、メニューに掲載している以上、なにを注文されてもいいように、ある程度料理を仕込んでおかなくてはなりません。けれど、注文がなかったら、その仕込み済みの食材は不要になってしまいます。

家庭からは年間約200万トン超え

日本では令和4年度に、約472万トンの食品ロス(家庭から約236万トン、事業者から約117万トン)が発生したと推計されています。

日本では令和4年度に、約472万トンの食品ロス(家庭から約236万トン、事業者から約117万トン)が発生したと推計されています。

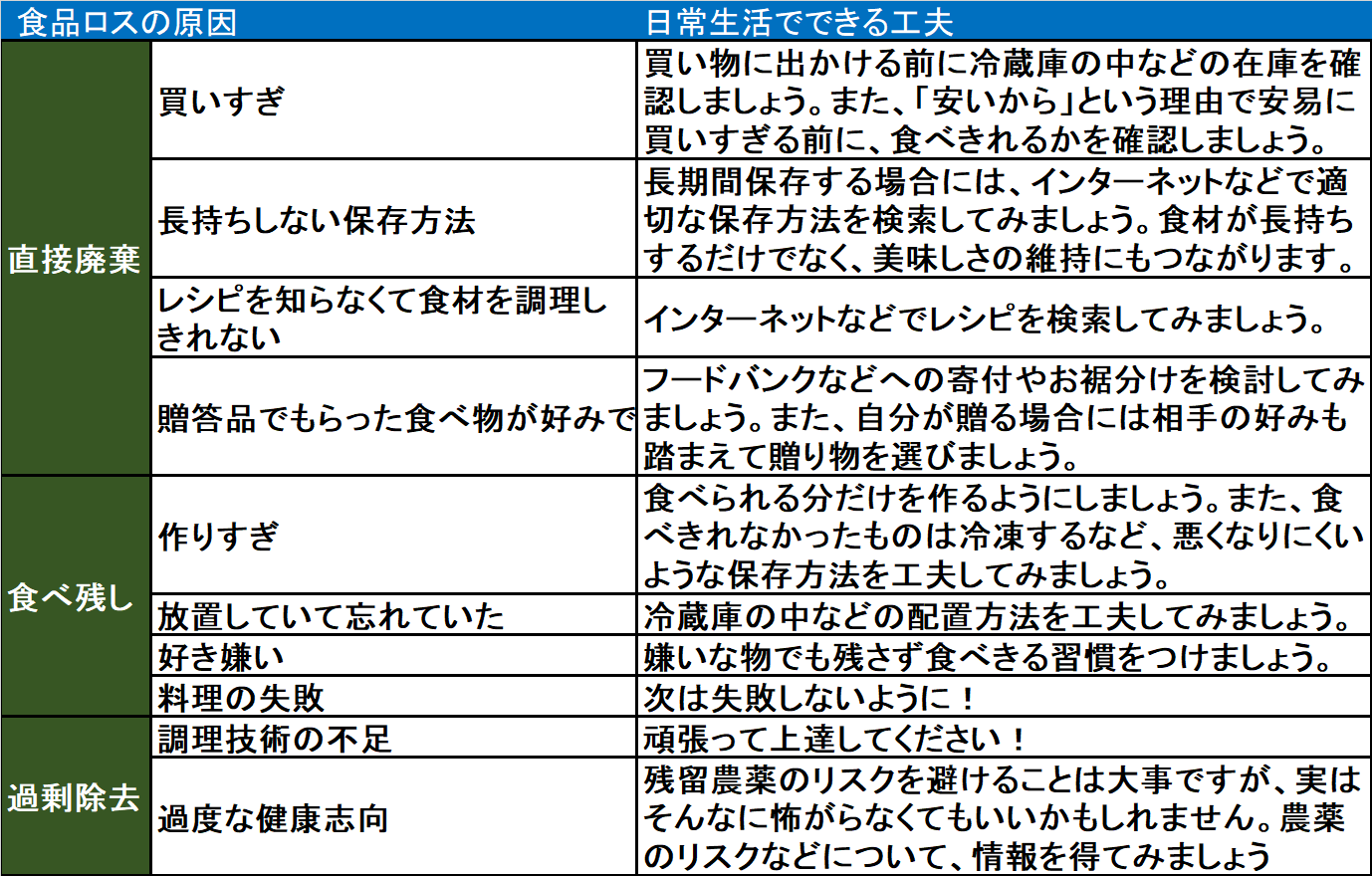

家庭からの食品ロスの原因は、大きく、「直接廃棄」、「食べ残し」、「過剰除去」の3つに分けられます。

そして、例えば、「直接廃棄」がさらに「買いすぎによるもの」や「長持ちしない保存方法によるもの」に分けられるなど、食品ロスの原因は細かく分類されます。食品ロスを減らすため、それぞれの原因ごとに、適切な対策を取るよう、日常生活で気をつけることが大事です。

家庭からの食品ロスの原因は、大きく、「直接廃棄」、「食べ残し」、「過剰除去」の3つに分けられます。

そして、例えば、「直接廃棄」がさらに「買いすぎによるもの」や「長持ちしない保存方法によるもの」に分けられるなど、食品ロスの原因は細かく分類されます。食品ロスを減らすため、それぞれの原因ごとに、適切な対策を取るよう、日常生活で気をつけることが大事です。

季節商品、自分へのご褒美にクーポンでお買い得

季節商品、自分へのご褒美にクーポンでお買い得

防災グッズ特集

防災グッズ特集

食品ロスを減らす:フードバンク

食品メーカーや外食産業などでは、品質には問題がないものの、包装不備などで市場での流通が困難になり、商品価値を失った食品が発生する。従来は廃棄されていたこうした食品の提供を原則として無償で受け、生活困窮者を支援しているNGO・NPO等の市民団体を通じて野外生活者や児童施設入居者などの生活困窮者に供給する。賞味期限切れなど品質に問題のある食品は対象としない。提供を行う企業にとっては、廃棄に掛かる金銭的な費用を抑制できるだけでなく、食品廃棄物の発生を抑え、福祉活動に貢献しているという面でCSRの取り組みともなり、企業価値の向上にもつながってくる。

一般社団法人全国フードバンク推進協議会

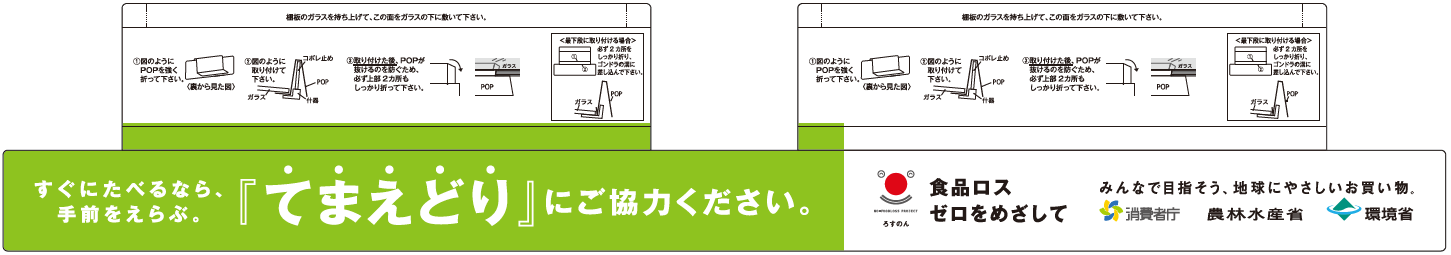

「てまえどり」とは、購入してすぐに食べる場合に、商品棚の手前にある商品等、販売期限の迫った商品を

積極的に選ぶ購買行動です。

買物をされる消費者の方に「てまえどり」を周知いただけるよう、商品陳列棚等に掲示する啓発資材として、帯POP、アテンションPOP及びポスターを消費者庁、農林水産省との連名で用意しました。

「てまえどり」とは、購入してすぐに食べる場合に、商品棚の手前にある商品等、販売期限の迫った商品を

積極的に選ぶ購買行動です。

買物をされる消費者の方に「てまえどり」を周知いただけるよう、商品陳列棚等に掲示する啓発資材として、帯POP、アテンションPOP及びポスターを消費者庁、農林水産省との連名で用意しました。

食品ロスを削減するには

- 農家が教える“野菜を捨てない”レシピと、フードロスへのリアルな想い

- 本来食べられるはずの食品を必要以上に生産・廃棄してしまう“フードロス”。私たちが、何気なく野菜の葉や皮を捨てることもフードロスに繋がります。“野菜にやさしい”農業をおこなう「在来農場」で、生産者さんにフードロスを解消するレシピを教えていただきました。

- 食品メーカーや小売店の取り組み

- 食品関連事業者は、食品ロスを減らすためになにをすればいいのでしょうか。食品リサイクル法に基づいて、各企業がさまざまな取り組みを始めています。食品関連事業者は、食品ロスを減らすためになにをすればいいのでしょうか。食品リサイクル法に基づいて、各企業がさまざまな取り組みを始めています。上記、3分1ルールをやめ2分1ルールに変更する取り組み。

- 適切な期限設定を

- 小売店や食品メーカーで食品ロスを減らすためには、まず消費期限や賞味期限を科学的な根拠に基づいて設定することが大切です。 また、食品メーカーからの納入期限や小売店での販売期限(小売店が商品管理の必要性から独自に設定する、店頭で商品を販売する期限)を、それぞれの商品の特性に見合った設定にすることで、返品の数を減らしている企業もあります。

- 適売れ残りを出さないために

- 小売店や食品メーカーで食品ロスを減らすためには、まず消費期限や賞味期限を科学的な根拠に基づいて設定することが大切です。 さらに、値引きの理由や食品の品質に問題がないことを、きちんと消費者に提示しながら、見切り・値引き販売して売りきる努力をすることが必要です。 たとえば、パッケージに傷があっても中身には問題がない商品やキャンペーン期間の終わった商品などを、その理由を明確にしたうえで、安く販売する方法もあります。品質上の問題がなければ、消費者にとっても安価に入手できる機会となります。

- 気象情報などを用いた需要予測の共有

- 経済産業省は日本気象協会と連携し、気象情報等を活用して食品ロス等のサプライチェーン

のムダを削減する「需要予測の精度向上・共有化による省エネ物流プロジェクト」を実施。

成果2:需要予測の高度化による最終在庫削減 平成27年度は、本プロジェクトにより構築した冷やし中華つゆの需要予測をメーカーに導入し、一定の最終在庫 (食品ロス)の削減効果を確認。〈冷やし中華つゆ(150ml):最終在庫を約20%削減(平成26年比)〉 平成28年度は、対象商品を増やすとともに、当該需要予測を高度化することに成功し、前年を超える最終在庫の 削減効果を確認。〈冷やし中華つゆ(150ml):最終在庫を約35%削減(平成27年比)、 冷やし中華つゆ(360ml):最終在庫を約90%削減(平成27年比) - 社会福祉に貢献する方法も

- また、食品の製造過程で発生する規格外品などを企業から寄付してもらい、福祉施設などへ無償提供する「フードバンク」と呼ばれるボランティア活動も行われています。フードバンク活動は、食品を提供する企業にとっては廃棄コストの削減や企業のイメージアップ、従業員のモチベーションの向上などにつながり、福祉施設や団体にとっては食料の安定的な確保や食費のコスト削減につながります。双方がメリットを見出しながら食品ロスやムダを削減する循環型社会の構築に寄与することになります。

Meals on Wheelsロジシステム | 全国食支援活動協力会Webサイト

Meals on Wheelsロジシステム | 全国食支援活動協力会Webサイト

"食を通じた地域の支え合いを広げよう。私たちは、全国各地の食支援活動団体とともに、産官学民のネットワークを推進し、社会的孤立、子どもの貧困、超高齢社会の生きがいづくり等の社会課題解決に向けて、あらゆる世代の豊かな食環境の整備をめざしています。

サステナブル(Sustainable)」とは、

サステナブルな社会が注目されている理由 なぜ今、サステナブルな社会をめざす活動に対する注目が高まっているのでしょうか。

SDGsを考える

Goal 12 持続可能な生産消費形態を確保する Ensure sustainable consumption and production patterns

SDGs|目標12 つくる責任つかう責任|食糧が余っているのに飢餓!?

海洋ゴミを考える

海が、私たちの出すごみによって汚染されている。テレビや新聞で報道される機会も増えたことで多くの人がこの事実を認識しているが、海洋ごみの実態や発生のメカニズム、その影響についてはあまり知られていない。実は、海に面する192の国や地域のうち、海に流出したプラスチックごみの年間流出量の割合を見ると、日本は全体で30位、先進国では20位のアメリカに次ぐ2番目の多さであることがわかっている。 海洋生物はもちろん、人間にも悪影響を及ぼすと言われる海洋ごみの増加に歯止めをかけるために、私たちにできることはいったい何だろうか?海洋ごみの現状や発生メカニズムとともに、誰もが今日からでもできる取り組みを理解して実践しましょう。

取組事持続可能な開発目標(SDGs)と食品ロス

2030年、日本の総人口は2015年から800万人少ない1億1900万人となり、高齢化率は31.2%に上昇するとの推計があります。 一方、世界の人口は、爆発的な増加を続け、2015年より11億7千万人多い85億5千万人に達する見込みです。エネルギーや食料資源の需給がひっ迫するだけでなく、地球温暖化など世界規模での環境悪化が懸念されています。 こうした中で、2030年に向けて、すべての人々が豊かで平和に暮らし続けられる社会をめざし「持続可能な開発目標(SDGs)」が国連サミットで採択されました。 SDGsは、世界中の国が共通して解決しなければいけない経済、社会、環境の課題を17の目標で示しており、その達成には公的機関だけではなく、民間企業や市民の参加が不可欠です。特に企業に対しては、ビジネス活動の一環として行う投資・イノベーションを通じて、社会課題を解決することが期待されています。 ここでは、食品業界の積極的な参画を得られるよう、既に実践的にSDGsに取り組んでいる食品事業者の取組を中心に、SDGsと食品産業のつながりを紹介します。

SDGs×食品産業 こどもページ|食品産業の事例紹介:農林水産省

個性こせいあふれる人と仕事

エンジェルガーデン南国「南国にしがわ農園」では、障しょうがい者といわれる人がいきいきと働き、自分で自分の生活を支ささえることができるよう支援しえんをしています。

農薬や肥料ひりょうを使わずグアバ(果樹かじゅ)を育てるところから、お茶やクッキーなどの食品や枝をえんぴつなどに加工して、包装ほうそうして販売はんばいする(6次産業化)まで、色々な種類の作業があるため、個性こせいや成長に合った仕事ができます。

新たな試み

食品ロス削減に向けた取組を行っている団体等を御紹介します。国、自治体、民間、生徒・学生における取組を参考に、身近なところから食品ロスを減らしてみませんか。

- 食品ロス(フードロス)を削減するための各地の取り組み事例とは?

- 埼玉県草加市の「コミュニティフリッジ」。廃棄される予定だった食品や日用品を「児童扶養手当」や「就学援助」の受給者を対象に提供する施設です。約2年前に始まり、利用世帯数は増加し、利用者からの感謝のメッセージも多く届いています。

- 7日でチャレンジ!食品ロスダイアリー

- 賞味期限切れ飲料・食品の処分にお困りの事業者様は買い取りをご検討ください。特定非営利活動(NPO)法人日本もったいない食品センターは食品衛生上問題の無い廃棄(予定)食品を買取り、または引き受けそれらを販売(ecoeat)若しくは福祉施設、慈善団体、生活困窮者に直接支援することにより食品ロス低減を目指し活動しております。

- Newドギーバッグアイデアコンテスト|環境省、ドギーバッグ普及委員会、消費者庁、農林水産省

- 「おいしい食べ物を適量で残さず食べきる運動」

会貢献型ショッピングサイトKURADASHI :KURADASHIは“もったいない”を価値へ、お得に買い物をして、支援につなげるためのサイトです。楽しくお買い物をして、社会貢献をしてみませんか?

会貢献型ショッピングサイトKURADASHI :KURADASHIは“もったいない”を価値へ、お得に買い物をして、支援につなげるためのサイトです。楽しくお買い物をして、社会貢献をしてみませんか?

>

>