【増え続ける海洋ごみ】

世界的に深刻化する海洋プラスチック問題。日本周辺の海でも、レジ袋やペットボトルなどの漂流ごみが増加し、海洋生物への影響が懸念されています。

このページでは、海洋ごみの発生要因とその対策について、最新の動向をもとに整理しました。

プラスチックによる環境汚染の防止に向け、初めてとなる国際条約の案をまとめるため韓国・プサン(釜山)で開かれていた政府間交渉委員会プラスチックめぐる国際条約 合意見送り 各国の隔たり埋まらず:プラスチックごみの量が年々増え続けるなかで、生産量の規制にどこまで踏み込めるかが焦点だった今回の交渉。

しかし、各国の意見の隔たりは1週間議論を続けても埋まりませんでした。

▽大量のプラスチックが海岸に流れ着く島しょ国などの実効性ある対策を求める声は切実な一方、▽産油国にとって生産量の規制は自国の産業に大きな打撃で「譲れない」姿勢は一貫していました。

ただ、世界ではプラスチックによる環境汚染が急速に進み、いま何らかの対応をとらなければ人間の健康や生態系への悪影響は避けられません今後の交渉で、知恵を出し合い折り合える着地点を見いだせるかどうか、日本を含む各国の姿勢が問われています。

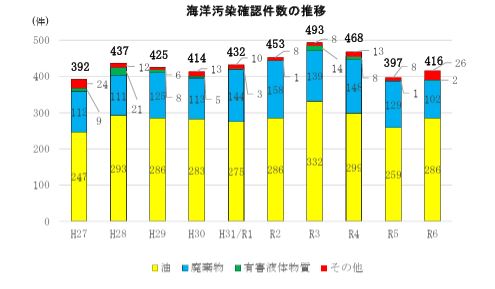

海上保安庁 令和6年の海洋汚染の現状(確定値)

令和6年版 環境・循環型社会・生物多様性白書第4節 海洋環境の保全より抜粋

- 海洋ごみ対策

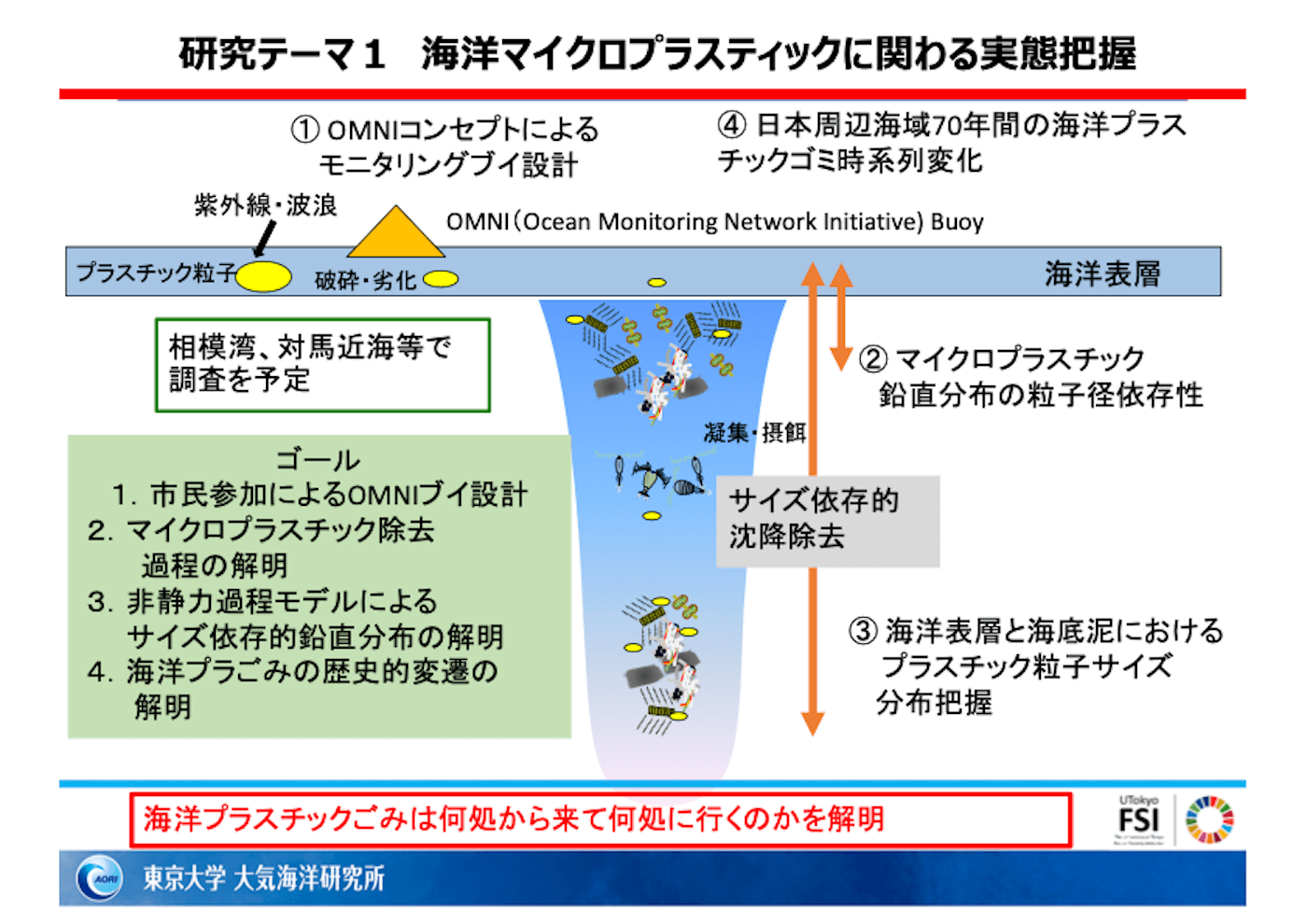

(海洋ごみやプラスチック汚染に関する国際的な合意や野心の下、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)その他の関係法令等によるプラスチック製品の設計から廃棄物の処理に至るまでのライフサイクル全般にわたる包括的な資源循環体制の強化等とともに、海岸漂着物処理推進法等に基づき、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進します。具体的には、マイクロプラスチックを含む海洋・河川等環境中に流出したごみに関する量・分布等の実態把握や、マイクロプラスチックを含む海洋プラスチックごみによる生物・生態系への影響に関する科学的知見の集積、地方公共団体等が行う海洋ごみの回収・処理(大規模な自然災害等により大量に発生する海岸漂着物等の処理を含む。)や発生抑制対策への財政支援、地方公共団体・企業・漁業者・住民等の地域内の多様な主体の連携及び瀬戸内海での広域連携、広報活動等を通じた普及啓発等を実施します。また、海洋環境整備船を活用した漂流ごみ回収の取組を実施します。さらに、外国由来の海洋ごみへの対応も含めた国際連携として、海洋表層マイクロプラスチック等のモニタリング手法の調和、データを収集・一元化するデータ共有システムの利用促進や、アジア地域等においてプラスチックを含む海洋ごみの実態把握や発生抑制に関する協力を進めます。 - 海洋汚染の防止等:ロンドン条約1996年議定書、船舶バラスト水規制管理条約、海洋汚染防止条約(マルポール条約)及び油濁事故対策協力(OPRC)条約等を国内担保する、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき、廃棄物等の海洋投入処分等に係る許可制度の適切な運用、バラスト水処理装置等の審査、未査定液体物質の査定及び排出油等の防除体制の整備等を適切に実施します。また、船舶事故等で発生する流出油による海洋汚染の拡散防止等を図るため、関係機関と連携し、大型浚渫(しゅんせつ)兼油回収船を活用するなど、流出油の回収を実施します。さらに、我が国周辺海域における海洋環境データ及び科学的知見の集積、北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)等への参画等を通じた国際的な連携・協力体制の構築等を推進します。二酸化炭素回収・貯留(CCS)については、2030年までに民間事業者によるCCS事業の実施が見込まれることを踏まえ、海底下CCSが海洋環境の保全と調和する形で適切かつ迅速に実施されるよう、法制度の整備を進めます。

- 海洋環境に関するモニタリング・調査研究の推進我が国周辺海域の底質・生体濃度・生物群集等を調査する海洋環境モニタリング調査や、東日本大震災への対応としての放射性物質等の環境モニタリング調査、海水温上昇や海洋酸性化等の海洋環境や海洋生態系に対する影響の把握等を行います。

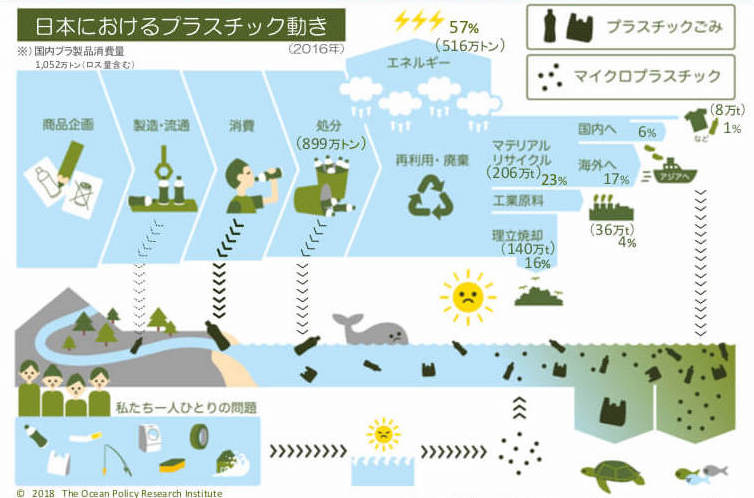

海が、私たちの出すごみによって汚染されている。テレビや新聞で報道される機会も増えたことで多くの人がこの事実を認識しているが、海洋ごみの実態や発生のメカニズム、その影響についてはあまり知られていない。実は、海に面する192の国や地域のうち、海に流出したプラスチックごみの年間流出量の割合を見ると、日本は全体で30位、先進国では20位のアメリカに次ぐ2番目の多さであることがわかっている。

海洋生物はもちろん、人間にも悪影響を及ぼすと言われる海洋ごみの増加に歯止めをかけるために、私たちにできることはいったい何だろうか?海洋ごみの現状や発生メカニズムとともに、誰もが今日からでもできる取り組みを理解して実践しましょう。

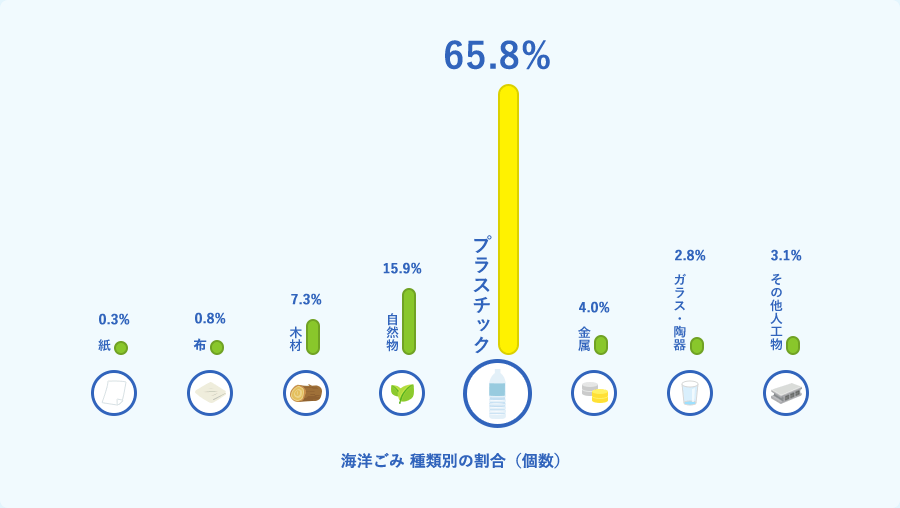

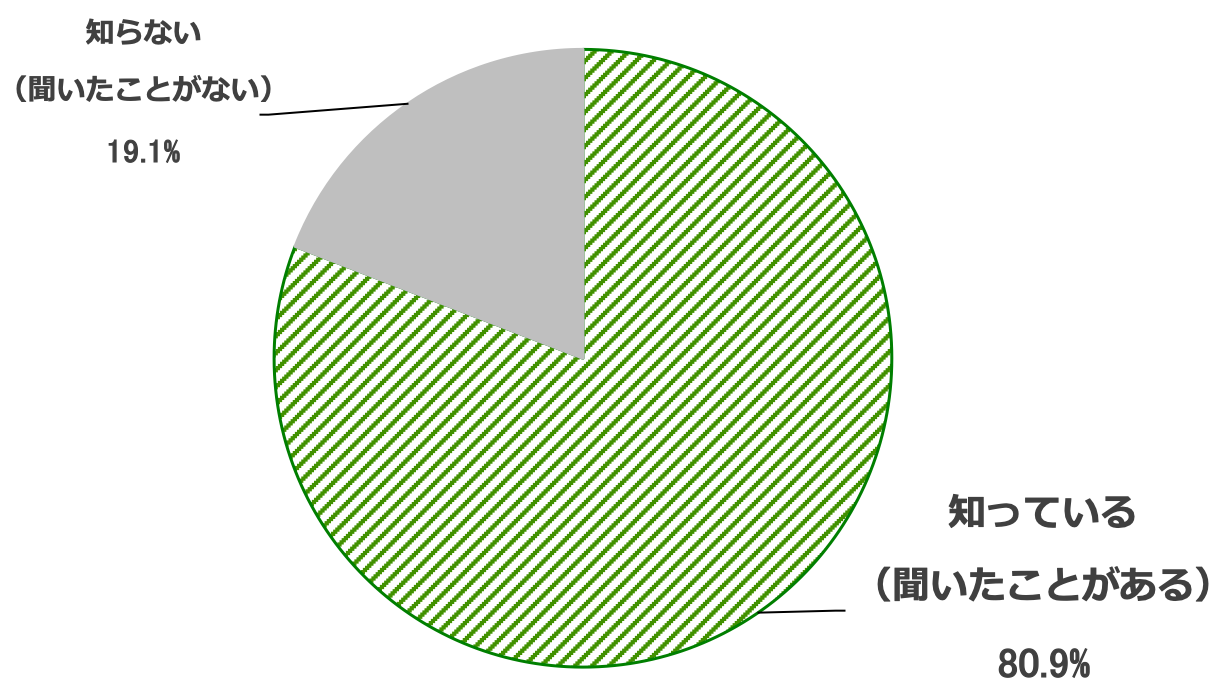

下図は

日本財団ジャーナルより

環境省:プラスチックを取り巻く状況と資源循環体制の構築に向けて

環境省:プラスチックごみを減らすために

環境省:海洋プラスチックごみ | ecojin(エコジン)

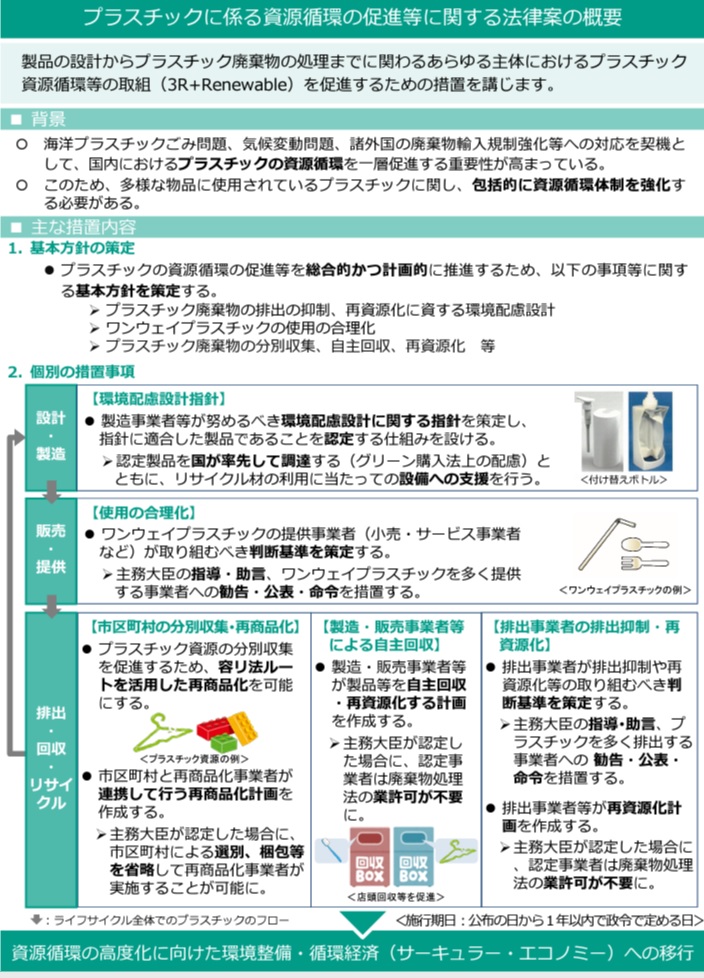

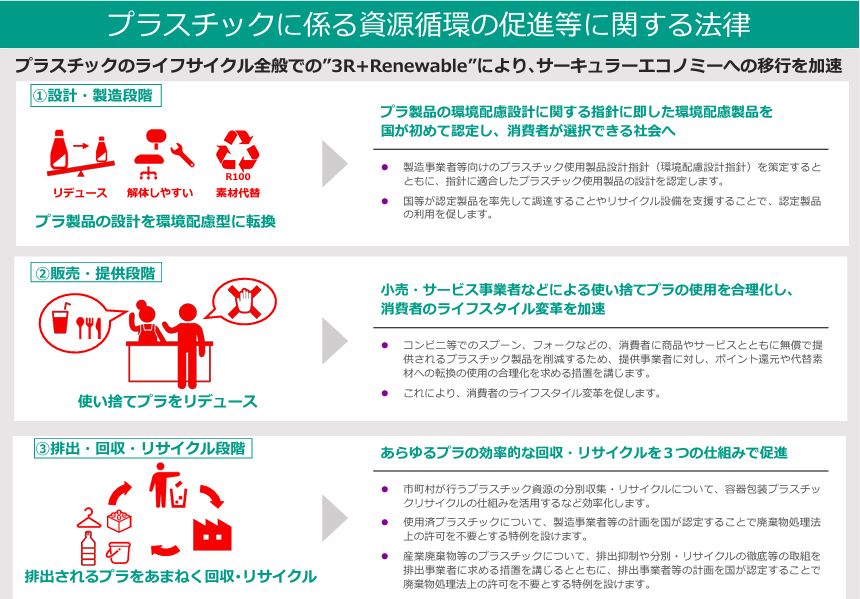

プラスチックに係る資源循環の

促進等に関する法律

製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組(3R+Renewable)を促進するための措置を講じます。

製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組(3R+Renewable)を促進するための措置を講じます。

環境省:プラスチックごみを減らすためにより抜粋

家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを構築するために制定された容器包装リサイクル法では、ペットボトルやプラスチック製容器包装を含む容器包装廃棄物の処理を、消費者は分別して排出し、市町村が分別収集し、事業者は再商品化(リサイクル)するという、3者の役割分担を決め、3者が一体となって容器包装廃棄物の削減に取り組むことを義務付けています。

家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを構築するために制定された容器包装リサイクル法では、ペットボトルやプラスチック製容器包装を含む容器包装廃棄物の処理を、消費者は分別して排出し、市町村が分別収集し、事業者は再商品化(リサイクル)するという、3者の役割分担を決め、3者が一体となって容器包装廃棄物の削減に取り組むことを義務付けています。

マイクロプラスチックが

人体に与える影響は?

- さまざまな問題が浮上するマイクロプラスチック

- 読んで字のごとく極小のプラスチックで、広く使われている定義では5ミリメートル以下のプラスチックのことを指す。近年、海に流出したマイクロプラスチックが及ぼす影響について研究が進んでいる。

マイクロプラスチックは、大きく分けて「一次マイクロプラスチック」と「二次マイクロプラスチック」の2種類に分類される。

一次マイクロプラスチックは、洗顔料・歯磨き粉といったスクラブ剤などに利用される小さなプラスチックのことで、主に家庭の排水溝などから下水処理を通り、海へと流出。一度流出すると回収はできず、製品化された後の対策は難しいとされる。

- 「マイクロプラスチック」世界各地の海中のあらゆる深さに分布

廃プラスチックのリサイクル技術

プラスチックリサイクルの3つの種類より

大きく分けて「マテリアルリサイクル」「ケミカルリサイクル」「サーマルリサイクル」の3つがあります。マテリアルリサイクルは、廃プラスチックを洗浄・粉砕し、プラスチック製品の原料として再利用する方法です。ケミカルリサイクルは、化学的に分解して化学原料に戻し、再利用する方法です。サーマルリサイクルは、廃プラスチックを燃焼して熱エネルギーを回収し、利用する方法です。$FEFF

あなたにとってのプラスマナビ

使い捨てプラスチック消費を減らすことを始め、持続可能なライフスタイルを簡単に、楽しく!

使い捨てプラスチック消費を減らすことを始め、持続可能なライフスタイルを簡単に、楽しく!

廃ペットボトル10万本を表層に使う

廃ペットボトル10万本を表層に使う

海に漂流する多くのプラスチックごみに対して

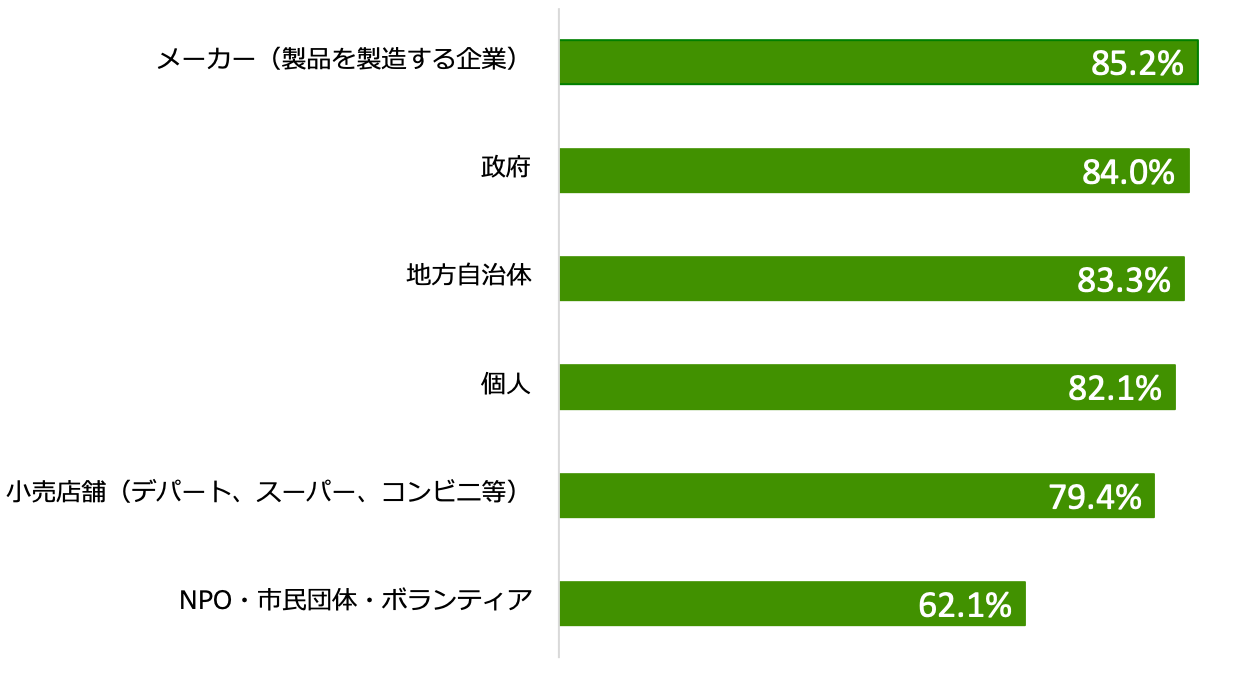

私たちは今何ができて、これからどうすべきなのか。

個人・企業・団体・地域などそれぞれの立場から問題に対してきちんと向き合い、プラスチックと賢く付き合いながら、未来へ向けた様々な取組を推進します。

海に漂流する多くのプラスチックごみに対して

私たちは今何ができて、これからどうすべきなのか。

個人・企業・団体・地域などそれぞれの立場から問題に対してきちんと向き合い、プラスチックと賢く付き合いながら、未来へ向けた様々な取組を推進します。

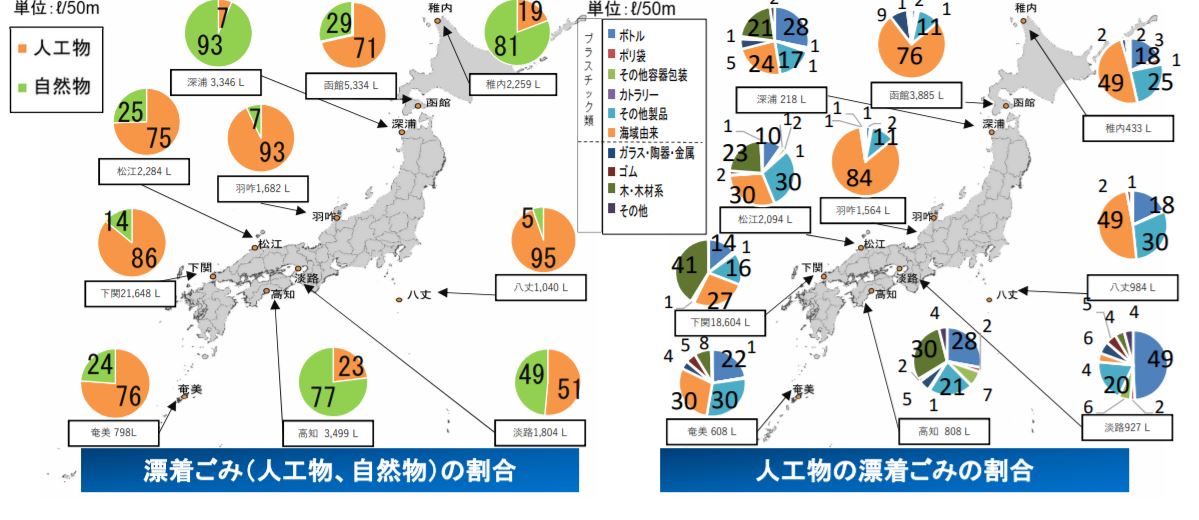

令和元年度調査結果の全体概要

- 漂着ごみ(容積ベース)は10地点中7地点で自然物に比べ人工物が多く、人工物の割合は、プラスチック類の割合が高い地点が多い結果となった。プラスチック類の主なものは、漁網・ロープ、飲料用ボトル等であった。

- 漂着したペットボトルの言語表記は、言語が不明なものを除くと、羽咋、松江、下関及び奄美では外国語表記の割合が6割以上を占めた。一方、日本語表記が5割以上を占める結果となったのは淡路、高知であった。

- 沖合海域の漂流ごみは、レジ袋が、北海道東方海域、紀伊水道の沖合で分布密度が高い地点があったほか、西日本で多く見られた。発泡スチロールは東シナ海の分布密度が高かった。

- 沿岸海域の海底ごみ(容積ベース)は、小樽銭函沖を除いた調査地点において、プラスチック類の占める割合が高かった。プラスチック類の主なものは、漁網・ロープ、ポリ袋、飲料用ボトル等であった。

PR

暮らしの情報満載モールより

Amazon:[ABIBA] リュック メンズ ビジネスリュック USB充電ポート 黒 型崩れ防止 ¥7,980 税込

Amazon:[ABIBA] リュック メンズ ビジネスリュック USB充電ポート 黒 型崩れ防止 ¥7,980 税込

プラスチック使用削減の

取組の広がり

各府省の取組

海洋プラスチックごみ問題への対応に関して、「まず隗(かい)より始めよ」として、環境省として率先してワンウェイのプラスチックの使用削減に取り組んでいるところです。具体的には、「プラスチックとの賢い付き合い方」を実践するため、審議会や検討会など、環境省のあらゆる会議において、今後、ストロー、カップ、かき混ぜ棒など、ワンウェイのプラスチックを使用しないよう徹底して取り組んでいます。また、本庁舎の食堂においても、同様に取り組んでいるところです。これに合わせて、庁舎内のコンビニエンスストア、テナント等に協力を要請し、ワンウェイのプラスチックの使用自粛のための声掛け等を徹底していただいています。

捨てないで!ペットボトルキャップ活用術4選!!

観葉植物を部屋に飾る効果6つのメリット

【OAコーディネーターズ】は情報処理以外に、このような社会問題に対してWEB上に情報提供をしています。

TweetCopyright ©OAコーディネーターズ All Rights Reserved. TOP

Goal 12持続可能な生産消費形態を確保する

Goal 12持続可能な生産消費形態を確保する SDGs|目標14 海の豊かさを守ろう|プラスチックの量が魚を超える?

SDGs|目標14 海の豊かさを守ろう|プラスチックの量が魚を超える? 海のプラスチックごみを減らし きれいな海と生き物を守る!~「プラスチック・スマート」キャンペーン~

海のプラスチックごみを減らし きれいな海と生き物を守る!~「プラスチック・スマート」キャンペーン~