解雇に耐える、その後の身の振り方

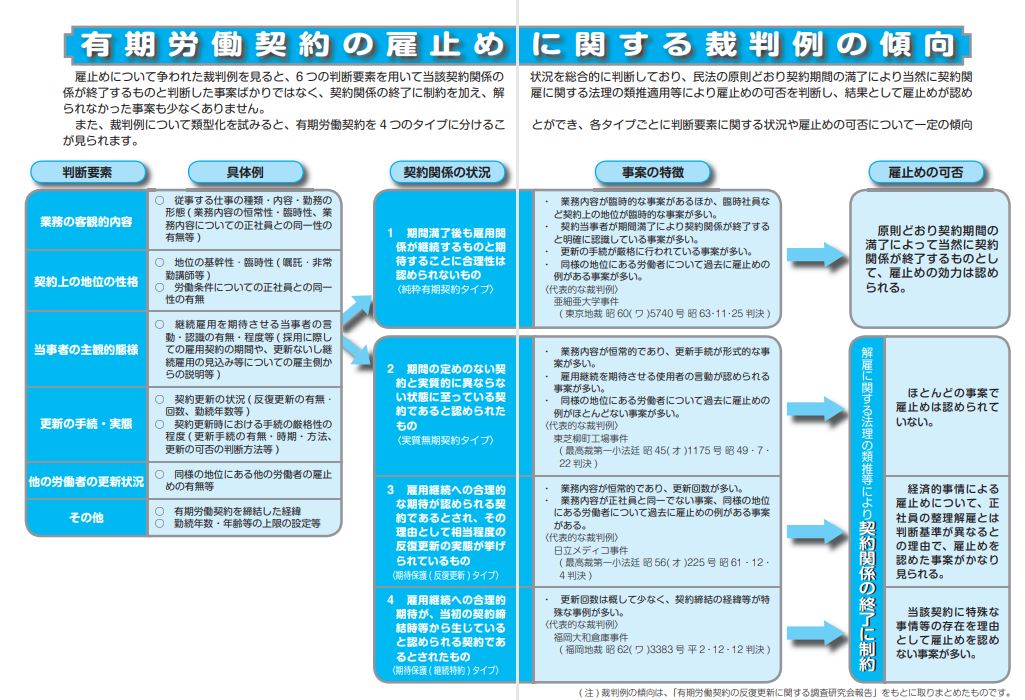

解雇や雇止めに関するルールについて

解雇・雇止めに関するルール

企業においては、労働基準法、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」、労働契約法等に定

められたルールを遵守することはもとより、解雇・雇止め等に関する裁判例も参考にして適切に労務管理を

行い、労使間でトラブルにならないようにする必要があります。

【法令】

法律で解雇が禁止されている主な場合として、次のものがあります。

- 業務上の傷病による休業期間及びその後 30 日間の解雇(労働基準法第 19 条)、

- 産前産後の休業期間及びその後 30 日間の解雇(労働基準 法第 19 条)

- 国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法第 3 条)、

- 労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇(労働基準法第 104 条)、

- 労働組合の組合員であること等を理由とする解雇(労働組合法第 7 条)、

- 女性(男性)であること、女性の婚姻、妊娠、出産、産前産後休業等を理由とする解雇(男女雇用機会均等法第6条、第 9 条)、

- 育児・介護休業等の申出をしたこと、育児・介護休業等を取得したことを理由とする解雇(育児・介護休業法第 10 条、第 16 条、第 16 条の 4、第 16 条の 7、第 16 条の 9、第 18 条の 2、第 20 条の 2、第 23 条の 2)、

- 通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者について、パートタイム労働者であることを理由とする解雇(パートタイム労働法第8条)、

- 公益通報をしたことを理由とする解雇(公益通報者保護法第 3 条)

企業においては、 労働基準法、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」、労働契約法等に定められたルールを遵守することはもとより、解雇・雇止め等に関する裁判例も参考にして適切に労務管理を行い、労使間でトラブルにならないようにする必要があります。

早期退職した50代、アルバイト中に落ち込んだ「元同僚のひと言」

・・・おにぎりを買いに来た元同僚が無邪気に放ったひと言にタマさんは衝撃を受けました。「やはり仕事見つからないの?」と言われたのです。・・・

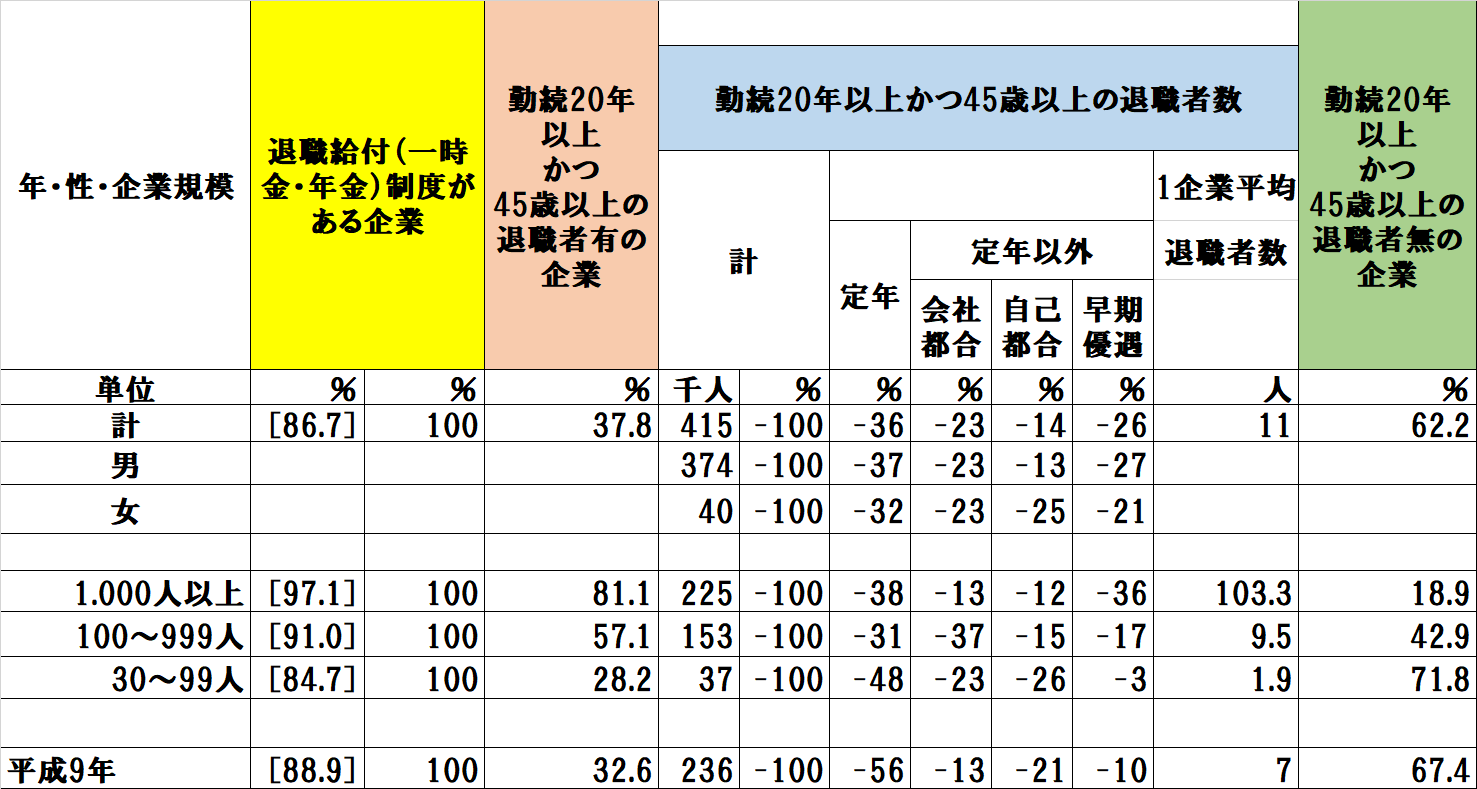

厚労省:退職給付(一時金・年金)の支給実態より

退職給付(一時金・年金)制度のある企業における平成14年1年間の勤続20年以上かつ45歳以上の退職者数は414,700人(前回平成9年調査235,500人)、うち男性退職者374,400人、女性退職者40,200人となっている。企業規模別には1,000人以上224,900人、100~999人152,500人、30~99人37,200人となっている。 退職事由別割合は、「定年」が36.4%(同56.0%)、「定年以外」では「早期退職優遇」26.4%(同10.1%)、「会社都合」22.8%(同13.4%)、「自己都合」14.3%(同20.5%)となっている。企業規模別にみると、「定年」は30~99人では約5割であるが、それ以外の企業規模では3割~4割となっている。定年以外の事由では「早期優遇」による退職者が1,000人以上では36.4%、100~999人17.4%となっている。一方、「自己都合」による退職者は30~99人で26.2%と高い割合となっている(第25表)。 学歴別定年退職者・平均退職給付額 へ

あいつぐ、大量解雇、早期退職

- 日産、国内外の7工場閉鎖・2万人削減のリストラ策公表経営再建中の日産自動車は13日、国内外7工場の閉鎖や、連結従業員15%にあたる2万人の人員削減を柱とするリストラ策を公表した。計5000億円のコスト削減を図り、業績の立て直しを急ぐ。

- 「東芝 人員削減方針で“早期退職や再配置 国内で約3500人に”

- 「破産です。給料は払えません。即時解雇です」 船井電機が破産手続き 突然の知らせに従業員2000人は

船井電機元従業員に求人2000件 ハローワークが就職支援

- リコーが希望退職、全世界で2000人削減へ-DXに集中で

- 「東芝、数千人削減へ 収益構造見直しで経営再建

東芝の国内従業員は約6万7000人。事業子会社を本社に統合する際、余剰になる間接部門などを念頭に削減対象を絞り込む。近く、労働組合との協議に入る見通し。 - 「全員に退職してもらいます」ジャノメミシン 訪問販売から撤退で営業部員300人に“解雇通告”

- 富士通が人事リストラ、早期退職募集の背景に「営業利益率10%」の公約

- フジテレビ早期退職 ”50歳で特別加算金は1億円”の厚遇でも社員は納得しない理由

- 三菱製紙は、正社員の5%に当たる60人の希望退職を募集すると発表した。2022年6月1~13日に募集し、翌月の退職を予定している。デジタル化の進展やテレワークの普及で紙の需要が低迷する中、原材料価格の高騰が負担となっており、人員削減に踏み切る。

- ホンダが55歳以上の社員を対象に募った早期退職に2000人超が応募したことが5日、分かった

- 三菱自動車は12月7日、中期経営計画での構造改革の一環として11月中旬から募集していた希望退職制度で、654人が退職する予定だと発表した。

- LIXILグループが10月30日、1200人の希望退職者を募集すると発表した。

- ANA、希望退職を募集 賃金カットで年収3割減に

- レナウンが希望退職未達で100人超を整理解雇

- 日本IBM本社 「9月の1カ月だけで200人が切られた」?

- 三菱東京UFJ銀行400人解雇

- ハローワークの非正規職員2,200人が一斉解雇?

- パナソニックがプラズマ工場を閉鎖し社員を大量解雇

- ソニー 最大4000人削減

- シャープ 5000人削減

- 富士通 5000人削減

- 新日本無線 300人の希望退職者を募集

あなたはどうする?

子供は小さい、家のローンもまだまだ残ってる、年金も満額は??? -->それなりに働き続けざるを得ない。 辛うじてまだ業界内では契約社員レベルで?もしくは行政にぶら下がって何とか食えたが?

- 地方に行く?厚労省:人材の地方移動支援 ~UIJターンによる就職の支援~

- 自分は「働かないおじさん」なのか?肩身の狭さに苦しむ50代の本音

- 雇用制度が激変 40歳からの職業人生、どう考える?

- 「減給」か「退職」か選んでくれ…退職したら自己都合退職?

- 現在。まず電気系は国内は完全崩壊、もちろん再就職受け入れ先は皆無?

- 大手元所属会社系に65歳までしがみつく?

- 法でそう定められたとしても相当優秀でなければ現実はあり得ない。

- 起業(創業)する?

- 海外へ出る。

- 完全に職替え(技術者で1番多いのはタクシードライバー)をする。

- 小集団活動への参加(中小企業支援他)

解雇事由の就業規則

常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、これを所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第89条)。変更した場合も同様です。ここでいう「常時10人以上」とは、正社員のほか、パート、アルバイト等を含み、常態として何人使用(雇用)しているかという意味です。これは、企業全体ではなく、事業場単位で見るものです。 平成16年1月1日から施行された、改正労働基準法においては、就業規則への「解雇事由」の記載が義務付けられました。また、裁判例でも就業規則に定められていない理由による解雇は無効とされる場合がほとんどです。 労使当事者間において、どういう場合に解雇されるかをわかりやすくするため(解雇についての事前の予測可能性を高めるため)、就業規則に「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載する必要があることが、法律上明確にされたものです。 既に作成している就業規則に、「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載していない場合には、「解雇の事由」を記載した上で、改めて、労働基準監督署へ届け出なければなりません。

解雇予告

「早期退職して大後悔…」肩書と給与は上がった55歳男性、半年後に待ち構えていた“悲劇”

- とある男性は得意先の社長から取締役営業部長として迎えたいと誘いを受けた

- 男性は早期退職に応募して得意先の会社へ転職し最初の半年は夢のようだったという

- しかし、計画的倒産に巻き込まれ、破産管財人主導のもと会社清算まで付き合ったらしい

詳細は上記リンク先で

「明日から出社しなくていい」会社にそう言われたとき絶対にやってはいけないこと

- 業績不振を理由に従業員を強制的に解雇することはできない

この法律で身を守れ!

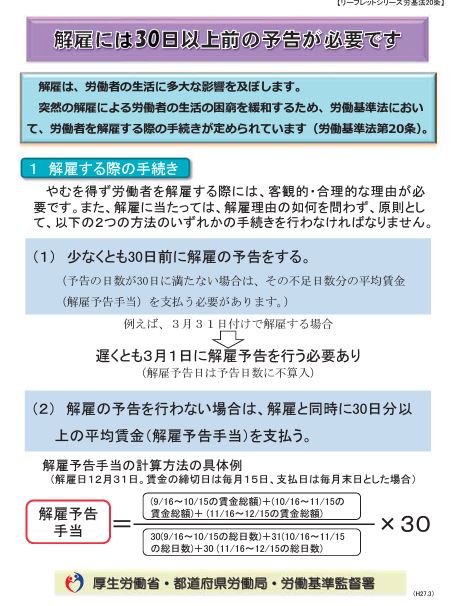

- 【労働基準法第20条】

社員をクビにする場合、30日前に予告するか、予告を行わない場合は解雇予告手当を払わなければならない

- 【労働契約法第16条】

解雇の濫用を防止する法律。誰が見てもやむをえないと考えられる場合を除いて解雇は無効とする

・・・

60歳定年は無し、65歳まで働く

2007年問題と呼ばれる“団塊の世代”の大量退職が始まっているが、“団塊の世代”でもなくとも「急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備」ために高年齢者雇用安定法(概要)が改正・施行されたことにより60歳の定年を過ぎた後も65歳までは雇用機会を提供する取り組みを企業が進めているが?さらに厚生年金の支給開始年齢の引上げも始まるます。 65歳以上所得グラフへ

65歳以上所得グラフへ

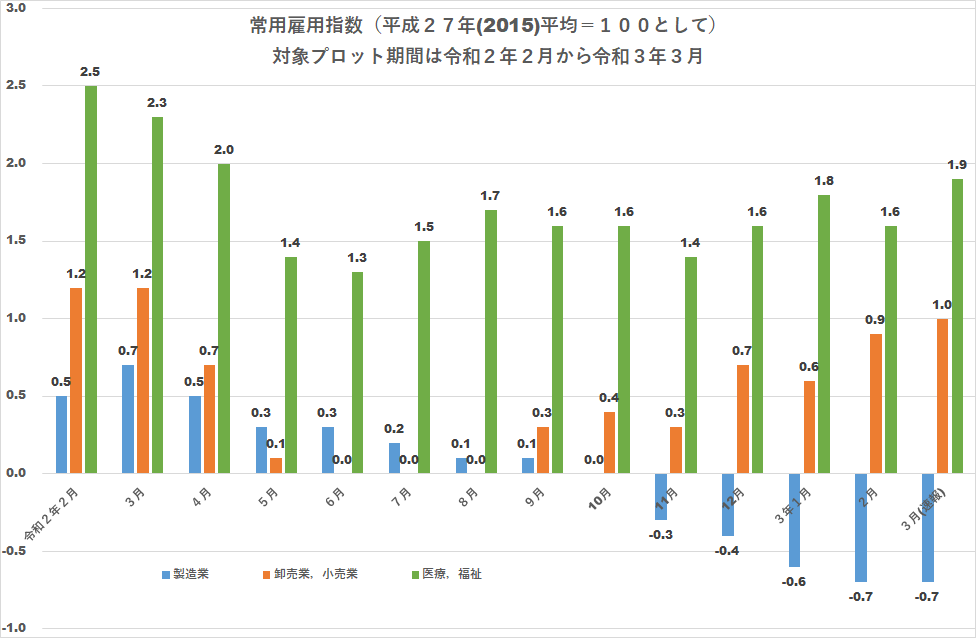

毎月勤労統計調査

製造業の指数は減少が続いている。

[左記画像のクリックで拡大表示]

日本型雇用調整 行き詰まり

厚生労働省:日本的雇用システムと今後の課題 第2節 より抜粋 日本では、大企業を中心に「長期雇用」やいわゆる「年功賃金」という雇用慣行がみられるが、本節では、こうした雇用慣行について、国際比較や長期の推移をみながらその特徴を整理するとともに、それらが定着した時代からの経済社会構造の変化と、企業の雇用システムに対する考え方や対応状況を分析することにより、今後、労働者が意欲と能力を発揮し、企業が活性化するための雇用システムの在り方を検討する。

- 長期雇用、年功賃金、労働移動等の状況

- パナソニック、半導体部門の社員半減 7000人に

パナソニックは半導体事業を大幅縮小する。約1万4000人いる連結従業員数を2014 年度までに約7000人と半分に減らし、海外企業と一部工場の売却交渉も進める。半導 体の経営資源を家電から自動車用や産業機器に振り向け、生き残りを目指す。半導体 事業は不振が続き、13年3月期まで2期連続で大幅な最終赤字を計上する要因になっ ていた。テレビ、携帯電話に続く同社の構造改革が加速する。 - 富士通は2013年2月7日、国内外の従業員5000人を削減すると発表しました。半導体事業でパナソニックや台湾企業と作る合弁会社にも4500人が転籍し、合わせて全従業員の5.5%にあたる9500人が富士通を去ることになる。5000人のうち約2000人は半導体事業で削減するという。赤字に陥っているシステムLSI事業を切り離すため、開発設計部門はパナソニックと、製造部門については台湾積体電路製造(TSMC)と合弁会社を作り、工場や従業員を移す方針のようです

- ソニーは「韓国」のサムスン電子と共同でおこなっていた液晶パネル生産から撤退し、他のメーカーから安いパネルを調達するものにかえる

- パナソニックはテレビ事業を縮小し、シャープも台湾の鴻海(ホンハイ)精密工業と提携してスマートフォン(多機能携帯電話)むけの小型パネルや超大型テレビ用パネルの生産にむかっている。

- 日立製作所や東芝のように自社生産を停止して、設計・開発はつづけながら生産は海外企業に委託する動きもあらわれている。

- NECライティングが長野県伊那市の伊那工場、滋賀県甲賀市にある滋賀工場を閉鎖し、設計・開発は滋賀県にのこしたものの、ランプ製造拠点を中国・上海に移転し、約300人を希望退職で削減したり配置転換した。

- パナソニックも2011年10月に大阪・茨木工場でおこなっていたプラズマパネルの生産を停止し、兵庫県尼崎市の工場に集約した。茨木工場ではたらいていた約750人は配転となった。

- 東芝、ソニー、日立製作所の三社が、中小型液晶パネル事業を統合した新会社「ジャパンディスプレイ」を発足させ、スマートフォンやタブレット端末向けの液晶パネルに特化した生産をおこなうこと、そのうえでパナソニックから千葉県茂原市のテレビ液晶パネル工場を買い取り、最新鋭の中小型パネル工場として活用するなどの方向をとっている。

- ●日本の35〜54歳男性の勤続年数は国際的にみて長い日本では、大企業を中心に「長期雇用」やいわゆる「年功賃金」という企業の雇用慣行がみられるが、こうした慣行は国際的にみて特異なのか、国際比較によりその程度を確認する。日本の平均勤続年数は、年齢計でみると国際的に長い方に属し、特に男性はイタリアに次ぎ2番目に長い。しかし、年齢計では各国の高齢化要因を排除できないため、性・年齢階級別平均勤続年数をみると、男性は、アメリカが全体的に他国と比べて極端に短く、デンマーク、英国、スウェーデン、ノルウェーも比較的短い。その他の国については、若年層は大差ないが、54歳までは日本が最も長く、続いてオーストリア、ベルギー、フランス、イタリアといった大陸ヨーロッパ諸国が長い。55歳以上の層では、これら大陸ヨーロッパ諸国に加え、ドイツ、オランダ等の方が日本よりむしろ長くなっている。

一方女性は、若年層で日本はやや長いが、40歳以上の層では年齢が上がるにつれて短い部類になっている。また、日本は男女差が大きいことが特徴的であるが、その背景の1つには、出産、子育てを機に約6割の女性が離職していることが考えられる。

バブル崩壊前まで、日本の大手企業は、出来るだけ人減らしをしないのが特徴だった。事業の低迷で社員の仕事がなくなっても、別の部署に異動させ有望な事業が見つかったら再教育して其の担当に回す。こうして大量の失業者を出さずに不況を乗り切ってきた。政府も助成金で企業を支えることで、個人の雇用を間接的に守る方法だった。経営難による解雇を厳しく制限する裁判例も定着した。社員に自主的な退職を勧める場合もしつこくやると「強制退職」として違法になる。だが、それでは急速なグローバル化とIT化に対応しきれなくなった。スピード感を持って動かないと競争に勝ち抜けない。景気回復を待って社員を雇い続け、再教育する余裕がない。採算の合わない事業からサッサと手を引き、高い技術やノウハウを持つ社員ですら人減らしの対象にする。希望退職を拒んだ社員らを集め「追い出し部屋」の広がりは、「日本型の雇用調整」限界を示している。雇用を企業に頼る姿勢は阿部政権でも変わらない。企業が収益を保てるように、解雇の規制を緩め、社内失業者らをやめさせ安くすべきだという声もある。だが、安全網が乏しいため、長期の失業者を大量に生みかねない。社内失業を放置したり、「追い出し」を進めたりするよりも、再就職の後押しや再教育などで働き手を支えるという発想の転換が必要だ (朝日新聞より)

政府もメディアも動きが遅い。

あいつぐ、大手電機系の事業縮小・海外移転

技術者に特化した求人

情報システム含めたIT職のリタイアされた方や、退職を控え退職後を考えている 方々が集まり、共同受注的な組織を構築し、自分達のペースで活動することをイ メージしております。

個人ベースで就業のような形を取ると、中小企業と大手企 業の文化ギャップに必ず悩まされることと思われますので、組織的な活動、IT化 に対する行政や商工会議所などからの支援(財政的支援を含む)を絡ませること が出来れば、中小企業の経営者もIT化支援を求めるものと思われます。国のIT化 支援補助事業(最大450万円)があり、良いタイミングと思います。国が進め ているインボイス制度や電子帳簿保存法の改正などがあり、中小企業にとっても IT化は避けて通れない状況になっており、退職するシニア情報技術者は重要な戦 力です。

上記のような考えにより、仲間集めの音頭取りをBCCNが実施してみたいと考えて おりますので、ご興味がございましたらご連絡下さい。ご連絡いただいた方々を 一つのグループとし、独自の外部情報&仲間内の情報交換を進め、体制作りを進

めてみたいと思います。なお、参加対象としては既に退職された方、これから退 職される方、さらにユーザーサイドとして興味を持たれた方などを想定しており、 特段の制限はもうけない積りです。行政サイドなどの方が個人的に参加頂くのも 歓迎致します。何が出来るかは分かりませんが、何もしないで眺めていても何も

始まりません。ある程度組織体の基礎が固まれば、BCCNとは別の組織体として独立していくことを考えております。BCCNのインキュベーション的な活用方です。

本件に関して何らかの連携をご検討されるようであれば、ご連絡下さい。

株式会社 ビーシーシーネットワーク(BCCN) (情報配信先1万7千以上)

〒380-0802 長野市上松3-27-12 小林巡(代表取締役 )

026-262-1622 :090-7177-4348

miyazaki@bccnetwork.com meguru@office.email.ne.jp

ビーシーシーネットワーク(BCCN)

マンガ版「技術者の働き方 ホントの話」

現在、働いている部署に満足できている人ばかりではありません。なかには「こんな部署で働きたくない」と思い詰めている人もいるでしょう。他方、今の部署に満足している人でも、今後の人事異動で「どうして自分がこんな部署に行くんだ」と感じる場面が出てくるかもしれません。今回の連載では、そんな状況を好転させるための3つの考え方を紹介します。(日経クロステック編集部)富士通退職者向けのSNSで波乱、問題視された現役経営幹部名の投稿とは

「この投稿、どう思います」。2023年7月3日の夜、知り合いの富士通退職者から電子メールが届いた。Facebookに富士通退職者が集まるグループがあり、そこに現役の上級幹部名で投稿があったが、物議をかもしているという。

関連リンク

厚生労働省が運営する、就職支援・雇用促進のためのサイト。求人の検索や雇用保険のお手続き、求人のお申込み手続きや雇用保険・助成金、ハローワークの情報などのサービスを提供しています

facebook グループ:シニアデジタル化応援隊

- >求人情報:新たな出会いを求めて

- >いくらもらえる?「退職金」の平均相場

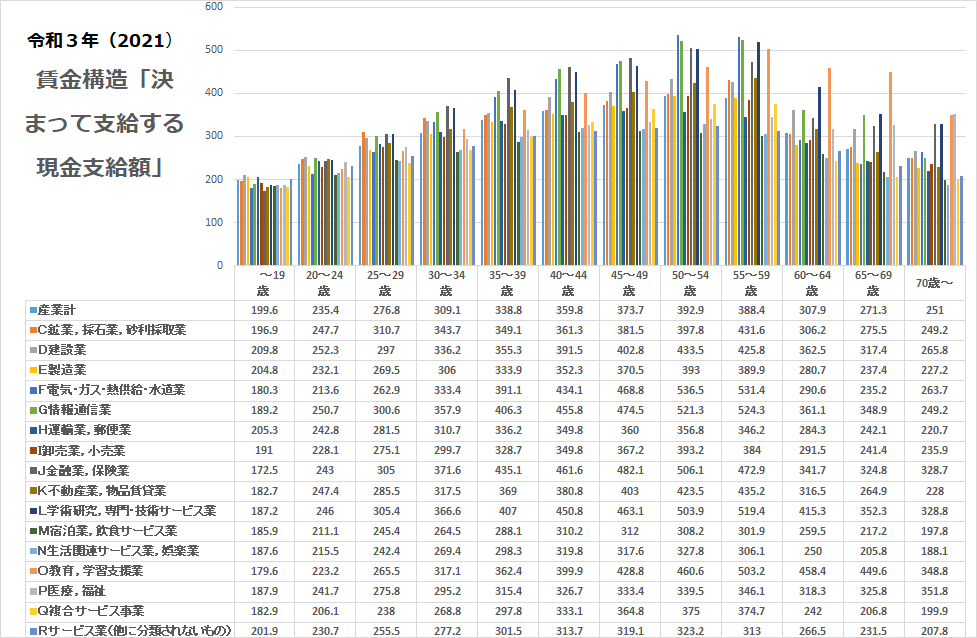

- >厚生労働省賃金構造基本統計調査(現金支給額)

- >厚生労働統計:就職

- >厚生労働統計:住居確保給付金

- >求新型コロナウイルス感染症に伴う国家公務員退職手当法に基づく失業者の退職手当の特例のお知らせ新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由として、やむを得ず退職した方は「特定退職者」とし、失業者の退職手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります。

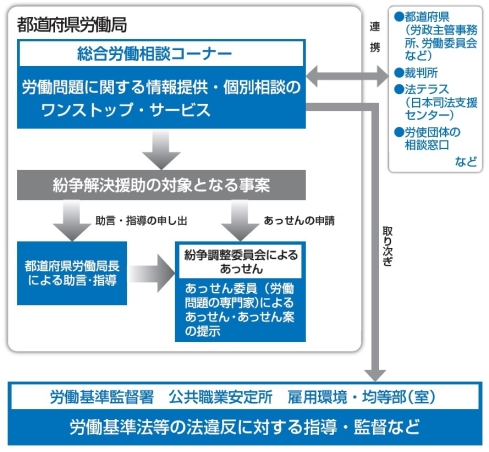

- >個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)

- >人口統計・団塊世代が多い

厚生労働省が運営する、就職支援・雇用促進のためのサイト。求人の検索や雇用保険のお手続き、求人のお申込み手続きや雇用保険・助成金、ハローワークの情報などのサービスを提供しています

厚生労働省賃金構造基本統計調査「2016~2023」

厚生労働省賃金構造基本統計調査「2016~2023」[画像のクリックで拡大表示]

失業手当(雇用保険)の基本/一刻も早く受給するために必要なこととは?

失業手当はいくら受給できる?

失業手当(雇用保険)をいくら受給できるかは、「基本手当日額」と「所定給付日数」から計算されます。「1日あたりの受給額はいくらで、何日分があるから総額では最大いくらもらえる」という形です

表 倒産・解雇・契約期間更新が拒絶された場合の離職者の所定給付日数

失業手当を受給するために「離職票」を 早く入手しよう

失業手当を受給するための手続きについて確認しておきましょう。

失業手当を受給するために「離職票」を 早く入手しよう

失業手当を受給するための手続きについて確認しておきましょう。

- 離職票を持ってハローワークへ 会社は離職日の翌日から10日以内にハローワークに「離職証明書」を提出し 、ハローワークから発行された「離職票」を離職者に交付します。この離職票その他の必要書類を持参して離職者が自分でハローワークに出向き、求職申込と失業手当の受給申請の手続きをします。 ハローワークでは、離職理由の確認がされ、受給資格が決定されます。また、指定の日時に雇用保険受給者初回説明会に出席する必要があります。

- 離職理由によっては給付制限期間がある 受給資格の決定から、離職理由にかかわらず7日間の待期期間があります。解雇、定年、契約期間満了で離職の場合は、この待期期間が終わったら支給開始となります。自己都合、懲戒解雇での離職ならば、待期期間ののち3カ月の給付制限期間が終わってからの支給開始になります。

- 失業の認定を受ける 支給開始ですぐに受給できるのではなく、失業状態にあることの確認をされます。原則として4週間に1度、指定された日に管轄のハローワークに行き求職活動の状況等を報告します。このようにして、失業の認定を受けてから約7日後にようやく指定した口座に失業手当が振り込まれます 。

雇用保険の具体的な手続きへ

基本手当の支給を受けるためには 失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。 また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後2か月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合3か月間)は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として2回以上(給付制限期間が3か月の場合は、原則として3回以上)の求職活動の実績が必要となります。

退職に伴う書類

- 退職にともない会社から受け取る書類

- 雇用保険被保険者証

- 年金手帳

- 源泉徴収票

- 健康保険資格喪失証明書

- 離職票

- 退職後に必要な5つの手続き

- 健康保険の変更手続き

- 年金の変更手続き

- 失業手当の申請手続き

- 住民税の支払い

- 確定申告